|

第四节 风水模式的强化

我们没有理由完全肯定现代中国人就是“北京人”或“蓝田人”的直接后代,也不能肯定现代欧洲人就没有“北京人”的基因或中华民族的血液中就没有尼安德特人的血液。所以,一个保险假设是中国原始人类的上述典型栖息地的猎采经验不足以形成中国理想风水模式或理想景观模式之独特个性。而跨文化的比较使我们看到,中国文化之风水模式与其他民族文化,如欧洲基督教文化中的理想景规模式之间存在着某些明显的差异,从而显示出中华民族文化之“风水”模式的特色。而对这种特色,我们需从民族文化史,包括民族文化之定型时期以及以后发展历史中的生态经验和生态适应机制上来认识和理解,我们将会发现,正是中华民族农耕文化主要定型时期和主要发展阶段的盆地经验,强化了中国人对某些景观结构的特殊偏好,从而形成了“风水”模式的特色。当然,我这里所讲的中国人和中华民族是指在中国主导文化影响下的、相对意义上的一个人类群体。

一、跨文化比较:风水模式的强化特征

任何一种文化都为文化圈内的成员提供一种景观认知模式,即一种人与景观关系的解释和操作系统(Kaplan and Kaplan,R.1982)。正如本书第一章所讨论的,风水不过是对景观理想的表达和解释,理想风水模式是解释、设计和创造自我景观的模板,从这个意义上讲,风水不唯中国文化所独有,各民族文化中都有其风水,只不过别有它名而已。如历史学和考古学的研究表明,在古代中美洲印第安文化中,“风水”(Geomancy)指导着城市的规划设计,城市的主要轴线和宗教建筑的布局都是严格地根据星相来设计的,以争取宗教建筑与天体运动相谐调。而且,这一文化中之“风水”似乎对洞穴和山峰特别敏感,城市的中心在洞穴之上,并围绕着洞穴,主轴线(北偏东,15°25′)横贯山谷,轴线之两端各以山脉的最高峰为终点,轴线之北端建月坛(月亮金字塔),坛形仿其背后的北高峰而筑(Carrasco,1984),其他古代文化圈中也有类似的“风水”意识(见Wheatley,1971;Michell,1975;Pennick,1979)。

但是,同其他文化相比,中国文化之理想风水模式(更广义地说是理想景观模式)有其独特之处,下面,我们将主要与欧洲基督教文化相比较,探讨一下中国人的理想景观模式之特色,只是为了讨论的清晰性,我们将这些特点归结为以下几个方面,实际上,它们本质上是一体的。

1.“盒子中的盒子”——强化的庇护特征:

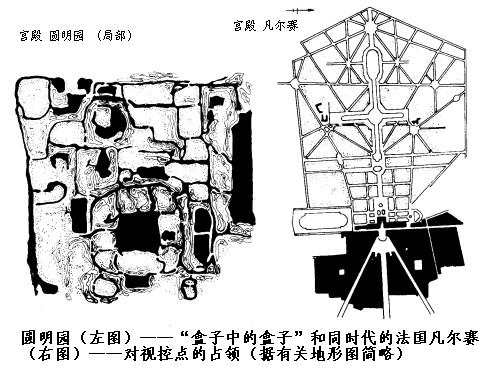

尽管中国古代城市与欧洲巴洛克风格的城市一样都强调神圣的轴线,但后者是一条以主要建筑为綵望中心或聚焦点的视线通道,或透景线。而在中国城市中,这条轴线仅仅是象征性的,并没有作为视线走廊的功能。坐在紫禁城太和殿中的康熙皇帝是看不到太和门以外的地方的,除非他被抬上景山,否则他是绝对看不到这条贯穿京城的南北轴线的。即便是在景山上,他所能见到的仅仅是金色的瓦背而已。但是几乎在同时的凡尔赛宫内,路易十四大帝却能在其宫殿的舞厅和餐厅里,透过窗户放眼长达3公里辐射轴线上的喷水池和巨形雕塑(见下图)。

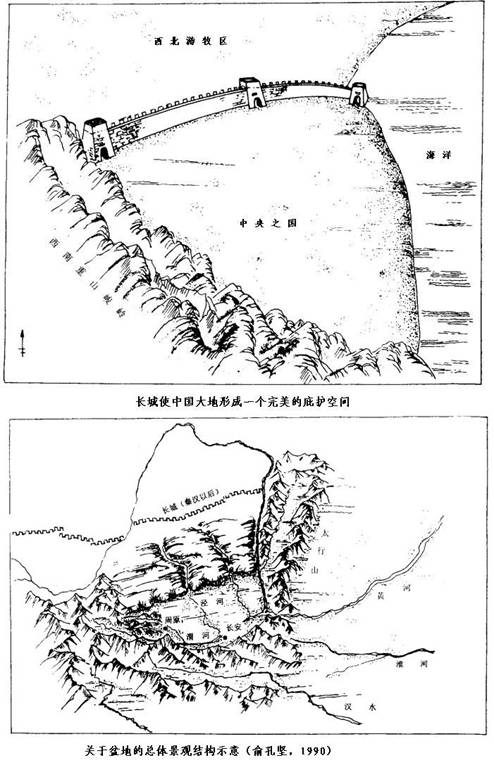

无论是几何式的紫禁城,还是自然式的皇家离宫林苑,也无论是百姓寻常人家的四合院、士大夫的花园,还是宗教圣洁之地,我们所看到的中国人的栖居景规模式仍是“盒子中的盒子”,和一种对庇护结构的强烈偏好。无论是人工的围墙、照壁、假山,还是自然的山林,都被用来构成一个个围护和屏蔽的空间(见下图)。长城作为地球上之一大奇观和中国人文景观之一绝,其真实的含意并不在其作为抵御西北游牧部落的入侵的功能,事实上,长城从未能实现中原领主抵御外患、取得长治久安的目的。相反,从秦始皇到明末皇帝,修筑长城都因劳民伤财,积怨于内,结果只加速了王朝自身的灭亡。所以,长城及类似的防护性体系(包括清末的沿海防御体系)的建立,实质上只满足了一种心理上的需要,表现出存在于中华民族文化深处的,对庇护性景观结构的强烈偏好(见下图)。

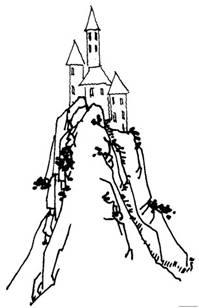

相对而言,欧洲基督教文化则表现出对视控点、制高点的强烈偏好,这种偏好体现在宫苑中以皇宫为起点的放射轴(确切地说是视线走廊)之中(见下图),体现在俯瞰全城的教堂塔尖之上,也体现在山巅高垒的城堡之上。尽管在理想风水模式中,穴场以突为最佳标准,相对独立并视控明堂,但这种制高和视控仅仅局限在维维罗城之中。甚至在强调孤高峻拔为主要特征的昆仑、蓬莱理想模式中,其高峻与岛屿特征也主要是为空间隔离而设计的,因为,增城九重和林木周匝以及“壶”的结构,显然都没有强调制高和视控的景观结构,而表现出对庇护结构的强烈偏好。

相对而言,欧洲基督教文化则表现出对视控点、制高点的强烈偏好,这种偏好体现在宫苑中以皇宫为起点的放射轴(确切地说是视线走廊)之中,体现在俯瞰全城的教堂塔尖之上,也体现在山巅高垒的城堡之上。尽管在理想风水模式中,穴场以突为最佳标准,相对独立并视控明堂,但这种制高和视控仅仅局限在维维罗城之中。甚至在强调孤高峻拔为主要特征的昆仑、蓬莱理想模式中,其高峻与岛屿特征也主要是为空间隔离而设计的,因为,增城九重和林木周匝以及“壶”的结构,显然都没有强调制高和视控的景观结构,而表现出对庇护结构的强烈偏好。

2.“重”关“四塞”———强化的捍域特征

与上述强化的庇护特征(围护与屏蔽)相联系,中国人的理想风水模式或理想景观模式中具有强化的捍域结构,包括风水中对水口及提门星和罗星的强调,以及中国城市和居民中对门的重视和强调。一个本来作为与外界相联系,用以探索和开拓未来的通道,在中国人的理想景观模式中却有浓厚的“关”的色彩,并守以险峻的地势及骇人的龙虎、狮象之类(自然的象形的或是人工构作)。与印度及东南亚的寺庙城市建筑过程相反,中国古人建成顺序是先筑城墙和城门,似乎只要有了墙和门,城便已告成,然后再筑社庙((Wheatley,1971)。

《诗经·緜》中有“筑之登登,削屡冯冯,百堵皆兴……乃立皋门(郭门),皋门有伉,乃立应门(正门),应门将将,乃立冢土(大社),戎丑攸行”。以墙——门——大社的顺序来描述筑城的过程,并喋喋不休地赞咏城门之高耸壮观。即使在现代中国城市公园的建设中,大门和围墙的修筑总是放在首要地位的,并几乎占去首期工程的全部投资。上述两类强化的理想景观特征,正是中华民族文化对“藏匿”与“防守”行为的偏好的物化,而欧洲文化中对制高点和视控点的强化特征,正是其“纸老虎”式的“炫耀”和以攻为守的“侵略”行为的物化。而在以“藏匿”与“防守”为战略偏好的景观理想中,又表现出中国文化的一个总的特征:即对自然的眷恋和依赖。

在欧洲建筑文化中,从拜占廷风格、哥特式,再到古典主义、巴洛克和洛可可风格,无不表现出对建筑自身的夸耀和装饰的偏好。而在中国文化中,建筑物本身似乎并不重要,重要的是其所在的自然景观。在5000年的建筑文化中,从半坡先民的草棚到紫禁城的太和殿,我们所看到的是一个几乎一成不变的、简洁而朴素的模式。对建筑的装饰似乎没有太大的意义,因为使用者的目的是要将建筑(人自身的物化)“藏匿”于自然景观之中,而不是暴露自己。一个“深山藏古寺”的画典道出了其中之一切奥妙之处,古寺是藏得如此之深,以至于只有从担水的僧人这一惟一的人迹,才能判断其存在。第一章中所讨论的风水模式和其他理想景观模式中,人的活动只是在自然龙、沙、水环护下的一点“穴”。紫禁城可以说着重体现了统治者的至高无上,即便是如此,正北中轴线上的景山,与其说是一道阻截西北寒风的屏障,不如说是一个带有象征意义的“靠山”,隐隐透露出对自然景观的眷恋和依赖心态。而要知道,类似这样的土丘,在欧洲雷诺特式的宫苑中是作为聚焦点坐落在轴线之尽端,作为皇宫的对景,而不是靠山来设计的。太和门前的曲水和天*安*门前的金水河,也具有同样的意义,即体现对自然的眷恋与依赖。而这样的水体,在欧洲宫苑中是作为视轴上的景来处理的,是观玩的对象而不是依赖的对象。而在圆明园中,这种对山水的依恋,则体现得更加淋漓尽致。

早在唐代,中国的山水画已把自然山川作为独立的表现主题,而人物建筑则仅仅作为点缀,甚至根本不出现人文特征,并把自然山川作为潜在的“可居”景观来营构,把自然山水作为可以依托的对象,无论其表现的山川如何激荡奋亢,却总是以“净化、疏导而安于内向的和谐为归宿的”(皮道坚,1982)。总是以寄情、抒怀为最高的审美追求,对自然山水表现出强烈的眷恋和依赖。而在欧洲直到17 世纪荷兰画派的兴起,风景画才第一次作为独立的艺术出现,它不但晚于中国山水画一千多年,而且即使在纯自然的风景画中,也无不表现出人的主宰地位,正如有人所评论的:欧洲风景画中“即使在那宁静柔和的画面之前,你也多少感到一颗鼓动着欲望的心”(皮道坚,1982)。这里一种对自然的占有欲和进取精神,而决不是祈求自然的庇护,寻求一种隐逸的可居空间。

简而言之,中国景观理想中强化了对庇护、捍域性景观的偏好,并无处不表现出对自然景观的依赖和眷恋,与欧洲基督教文化的景观理想形成强烈的对比(见下表)。下面的问题是,中国风水模式或理想景观模式中的强化特征如果不是在中国原始人的猎采时代就形成的,那它们又是怎样在中华民族文化生态经验的历程中发展积淀而成的?

中、欧文化中理想景观模式强化特征比较

|

中国文化中的理想景观模式之强化特征 |

欧洲文化中的理想景观模式之强化特征 |

|

|

|

|

1.藏匿的战略:使人文隐迹于自然景观之中 |

1.炫耀的战略:强调建筑自身的文饰和地位 |

|

2.防守的战略:占据重关四塞的空间 |

2.进攻的战略:占据制高点和视控点 |

|

3.依恋于自然之中 |

3.凌驾于自然之中 |

|

4.偏于内向的“性格” |

4.偏于外向的“性格” |

二、关中盆地———文化定型时期对风水模式的强化

与生物适应一样,文化适应也可以通过文化基因的复制和扩散成为特定民族的文化特质,不管这些适应在后代是否具有现实的功利意义。如果说,中国原始人类,或更久远的非洲疏树草原上的人猿的猎采生态经验,通过生物遗传的途径,铸成了中国人景观吉凶意识的基本深层心理结构,那么,在此基础上,中华民族文化在其定型时期的生态经验,通过文化积淀的途径,构筑了中国人景观理想和吉凶意识的另一深层结构。此后,通过生物基因和“文化基因”的自我复制机制的不断修正和强化,形成了具有中华民族文化特色的理想景规模式——风水模式。

周代可以说是中华民族文化发展的一个定型时期,姬周部族所建立的周王朝是中国古代历史上一个承前启后的重要朝代。周朝的文明对中国社会的发展起着广泛而深刻的影响,这是史学界所公认的(见田昌五,1990)。继孔子以后的儒家文化对周礼的重视和推崇,及其对西周社会的理想化,使周文化在中国文化发展历程中的定型意义更机显赫。农耕社会的后喻文化特征,使周的礼制、周的行为模式,当然包括景观认知模式,通过四书五经在内的经典一代代地复制、传播,而成为中华民族文化之特质。特别是与本书主题有密切关系的宫室、城郭制度,通过《考工记》、《左传》、《礼记》等经典的传播,以后的历代都基本沿袭了周的传统来建筑。从汉朝起,统治阶级的祭礼建筑如太庙、社稷、明堂、辟雍等也多附会周朝流传下来的文献和传统进行建造(刘敦桢,1984)。

特别应着重指出的是,作为中国建筑文化一大特色的四合院,其原始模式也形成于西周早期,从半坡仰韶文化氏族社会的“大房子”到奴隶制初期的“夏后氏室”和商代的前堂后室,中国先民的建筑模式没有明显的改变,但到了西周,建筑布局都发生了质的变化(杨鸿勋,1987):完整的一颗印四合院布局出现了。如果将二里头早期商宫廷遗址主体殿堂与周原凤雏的四合院建筑比较,可以发现,在周原建筑中前堂已分立,原来堂的位置变成了庭院,并出现了影壁。我认为,这种质的飞跃显示了周民族之庇护和捍域意识的强化,并进而发展为中华民族文化之特质。

“人更三圣,事历三古”的《易经》,其卦爻辞也形成于周由兴起到西周王朝建立的整个时期(俞孔坚,1990a),从历史的意义上来讲,《易》也较集中地反映了中国文化定型时代的自然及社会生态经验。由于《易》历来被誉为群经之首,其一字一句皆被奉为真理,而且,“风水说”的理论体系在很大程度上是假托于《易》发展起来的,因而,通过《易》本身,我们也可以发现一些“风水”吉凶观念的原始的、深层的意义(俞孔坚,1990)。

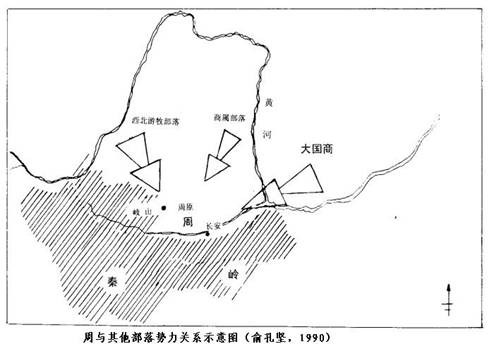

以上几点足以说明,通过对周文化生态经验与生态适应的探索,可以进一步揭示中华民族景观吉凶感应(风水意识)的深层意义。而周部族在这一文化定型时期的主要活动地域是在以歧山——长安一线为中心的关中盆地,也就是说,正是这一盆地中的自然及社会生态经验,在较大程度上促进了中国人独特的景观吉凶意识(风水)的发展,或者说,它强化了中华民族的景观理想中对庇护、捍域结构的偏好以及对自然景观的眷恋和依赖。

1.关中盆地——联结生物与文化基因的桥梁

对处在由猎采社会向农耕和畜牧社会过渡时期的周部族来说,原始人类生态意义上的满意栖息地仍具有很大的魅力。作为周部族栖居地的关中盆地为渭河地堑谷地,盆地南侧为秦岭山脉,西北侧为黄土高原,东侧为太行山脉,具有深、窄、长的特点,其周围山地和高原与平原谷地的相对高差在500-1000米左右。盆地东西长360公里,而南北宽度最窄处仅几百米,中部地带宽度也仅30公里。周围山地和高原中有多条河流汇入盆地,注入黄河,从而形成了多个沟通汉中盆地、晋西南盆地、西北游牧区及东部大平原的豁口和河谷走廊。周民族发展和壮大时期的主要活动重心在盆地的西南——南侧边缘,其核心活动地段——歧山恰似“风水”明堂之中的“乳突”之穴,和“胎息”之地,使周人背依秦岭山地,俯瞰渭河谷地(见下图)。整体景观结构与中国原始人满意的栖息地模式相似,只是部落成员的增加,和整体活动能力的增强,而使栖息地的空间尺度相应地放大了。事实上,“蓝田人”生活的灞河谷地正是关中盆地的分形,是这一大盆地中挹出的一隅。

周先民以这一盆地作为栖息地决不是偶然的。从其最早居住的邰(今陕西武功县境内)到后来迁徙于并豳(今陕西彬县、旬邑一带),再到周人发展壮大时期的主要活动中心周原(今歧山、扶风一带)乃至于周人发展顶峰时期的丰、镐(今西安一带),都是经过慎重选择的。《诗经·公刘》生动地描绘了公刘自邰迁豳,择地开国的历史:“笃公刘,于胥斯原……陟则在,复降在原……逝彼百泉。瞻彼溥原,迁陟南冈,乃觏于京,京师之野,于时处处,于时庐旅,……既景迁岗,相其阴阳,观其流泉。”《诗经 ) 帛系》论述了周大王迁歧定居兴国的经历,“古公亶父,来朝走马,率西水浒,至于岐下,爱及姜女,事来胥宇”。

史学界认为,在周人的发展历史上,太王迁歧是一次重大的转变和飞跃。周人由此转危为安,转弱为强,迅速壮大起来(田昌五,1990),而(诗经·文王有声》则记述了文王迁丰,武王迁镐而周兴的业绩。从这些描绘中,尽管我们只看到了历代周先祖忙忙碌碌,为择居而奔走于关中盆地之山川之间,而不知其选择的具体标准是什么。但从历次迁居都是在盆地西南——南侧边缘地带这一事实以及周人对这些定居地的赞美之辞来看,周人显然对关中有着特别的偏好。这种偏好,源于这一带栖居地暗合了周人心目中的理想景观模式——源于原始人猎采生态经验的理想栖居地模式。它当然具有如第三章所讨论的各种生态效应。同时,由于关中盆地在自然地理上的边缘特征(俞孔坚,1990),使它兼有良好的猎采、牧畜和农耕资源。因而关中盆地起到了承前启后的作用。我们将会看到,所谓的启后,表现为周人在关中盆地中的农耕生态适应,强化了汉民族对庇护、捍域行为以及对具有相应战略优势的景观的偏好,和对自然景观的眷恋和依赖。

1.关中盆地——一个具有庇护与捍域战略优势的农耕领地

普遍的资源贫乏和资源空间分布上的不均匀性,使资源相对集中而又具有可捍性的空间成为部族理想的领地。在黄河中上游,漫漫黄土高原和绵绵丛岭之中,渭河地堑平原可以说是一块农牧资源最为集中的绿洲。而且这一绿洲险关四塞,是一个庇护性和可择性极强的空间。诚如东汉班固在《两都赋》中所描写的“右界褒斜陇首之险,带以洪河泾谓之川。华实之毛,则九州上腴焉,防御之阻,则天下之奥区焉。”尤其是当周人迁都周原之后,这种庇护和捍域之优势更加强化。周原(高而平的台地)作为周民族的直接生境,北倚歧山,南临渭河,东西侧分别有漆水和千水缠护。整个台原东西长约70余公里,南北宽约20余公里,这是一个在关中盆地这一可捍领地受到强大压力而被迫退却时,仍足以维持部落生存的天然庇护所。并仍具有俯控盆地的战略优势。从景观结构特征来说,它无疑是一个高突于罗城周密的明堂之上,背依玄武的理想穴场。对这种具有多重庇护和捍域结构的领地和直接生境的适应,和这种景观结构中的社会生态经验无疑强化了周人对蔽护性和可捍性景观的偏好与依赖。

3.从“肥遁”到“利西南不利东北”——逃跑的战略优势

从周与其他部落势力的空间分布关系来看(如下图),其西北为攻击性极强的游牧部落,而东及东北部为强大的商国及商属部落。显而易见,周所处的地理位置正是相互作用的各部落势力的边缘地带,使得周三面受敌,在夹缝中求生存。在与商“为寇”的同时,又要抗击游牧部落的“行寇”。如《易》之“蒙”卦有“击蒙,不利为寇,利所寇”,就反映了周的这种处境。有时,也凭借其有利的“边缘”地带的天时地利,借助一方势力,攻击另一方势力,如《易》“未济”卦有“辰用伐鬼方。三年,有商大国”。据本人不完全的统计,《易》中反映周与各部落之间战争的卦爻辞有80多条,充分证明了各部落之间的竞争对处在这种竞争界面上的周人的发展的重要意义。

而就在其三面受到强大部族竞争和入侵的压力情况下,唯有周的南、西南一侧的歧山和广大的秦岭山地则充满了大自然和平与安宁的气氛。生活在残酷的社会与美好的自然的交界面上,使周能更加感受到大自然的可爱,并把其南、西南山地的自然关系作为理想社会的模式。如《易》“中孚”有“鸣鹤在阴,其子和之,我有好爵,吾与尔靡之”。体现了对与世无争的和平社会的向往。故此,《易》中关于方向的吉凶反应都始终以西南(岐山和秦岭山地)为吉,东北(强大的商族和掠夺成性的游牧部落)为凶。如“蹇”卦有“利西南,不利东北,利见大人。贞:吉”。“川”卦有:“利西南。无所往,其来复,吉”。这种对西南自然山地的热爱和与世无争心态进一步发展为对“肥遁”、“嘉遁”(见《易》的“遁”卦)的逃跑主义和自我保护主义的崇尚。“逃跑”、自我庇护和委屈求全的战略正是处在各部族势力竞争交界边上的周人得以最终取得天下的法宝。而其中包含着的对自然庇护景观的眷恋和依赖的“文化基因”,也出现在中国人的风水意识中。甚至周民族的“利西南不利东北”的吉凶感应模式也在很大程度上被风水说所继承并直接应合。

4.从“辰”、“涣”到“禁林,吉”——关中盆地的灾害效应

在周人早期活动的黄土高原边缘地带,水土流失十分严重,加上显著的地势高差和频繁的地震,使山洪、滑坡及山崩等灾害经常发生。此外,渭河地堑是一个强震带,中国历史上的许多强烈地震都在此发生。如帛书《周易》之“涣”、 “辰”卦等都生动记述了周人的这些灾害经验(邓球柏,1987)。长期的灾害经验,使周人逐渐认识到自然生态过程和人与自然的生态关系。如对森林的认识有“禁林。无咎:贞,吉”。“甘林,无攸利;既忧之,无咎”。“至林。无咎。”和“知林,大君之宜,吉。”(帛书《易》,“林”卦),反映了周人不仅看到了森林直接的实用功能,而且还看到了森林在防止水土流失,减少旱涝灾害方面的生态功能,因而对保护森林作出了“吉”的判断,而以森林之遭破坏为凶。这种农业生态经验,直接影响了景观吉凶意识的形成,并促进了生态意识的早熟(俞孔坚,1990)和对良性自然生态系统的依赖。但由于《易》中只反映了“现象——吉凶”的直觉判断模式,而并没对它们之间的因果关系进行论述,使得“风水说”在继承了这种直觉判断模式之后,又采用了新的解释体系进行解释。如“风水说”中以山上林木茂密为吉,并把这归因于林木的“聚气”功能。

可见关中盆地的景观特征和生态经验及文化适应,强化了周民族,在很大程度上也是中华民族的庇护行为、捍域行为及对相应的景观结构的偏好。与中国文化主要定型时期生态经验截然不同,欧洲文化的一个关键发育地带是爱琴海中的克里特岛,并几乎与西周前后相同的时代(公元前800—510年),欧洲文化在以爱琴海为中心的希腊半岛和爱琴海中各岛屿及其沿岸地区渡过其定型时期(Stavarianos,1970)。随后迅速扩散到地中海沿岸广大地区。与关中盆地相比,欧洲先民的生态经验至少有以下几点不同:

第一,气候上的截然差异。爱琴海区域受地中海型气候控制,与关中盆地的季风性气候完全不同,前者的冬季多雨、湿润,而夏季干旱。而从热辐射来说,夏季恰恰是最有利于作物生长的。这就是说,欧洲先民缺乏适宜的农耕气候,而在关中盆地夏日的季风带来了充沛的雨量,作物在生长季同时得到了充足的热辐射和雨量,因而最适于农耕。

第二,欧洲先民缺乏像关中盆地这样资源丰富而又可捍卫的盆地或河谷景观,当然就没有一个能自给自足的天然的庇护所。贫脊的土地和稀疏的单位面积资源,从而使栖息地的捍卫行为失去任何意义。因而也没有支持一个集权社会的土壤和空间,稀缺的资源只能维持分散的小型城邦。这种小城邦以占据制高点的城堡为中心。城堡本身是剩余财富的集聚地,值得捍卫的是城堡而决不是低产力的栖息地,值得依赖和寄托的当然也是人工构筑的城堡,而不是一个隐蔽的自然景观。取代周人对自然景观的眷恋与依赖的是欧洲先民对自我力量的信赖。在这种没有天然庇护所可以藏匿和依恃的情况下,进攻和显示部落自身的强悍成为最好的自我保护。与之相适应的战略是通过炫耀(而不是隐蔽)来达到震赫对方并使之却步的目的。因而,城堡多占据制高点和岛屿,控扼战略性流通走廊,使其具有最大的进攻战略优势和产生最佳的显示自我力量的效果。

我们曾讨论过,栖息地中的制高点和岛屿结构作为原始人的直接生境具有良好的生态效应,是原始人满意栖息地的一个结构特征。在欧洲文化中,对这种结构的偏好得到了明显,,,的强化,而在中国人的理想风水模式中,对这种结构的偏好则明显地淡化了。

简而言之,欧洲文化主要定型时期和地域的生态经验和适应,使欧洲文化强化了攻击性行为和对自我的信赖,而相应弱化了庇护、捍域行为和对自然的信赖性。欧洲文化本质上是一种扩张性文化,对同类是如此,对自然也是如此。可以说,正是农耕社会早期的生态经验和文化适应,逐步形成了中西方理想景观模式之分野。但这种跨文化的差异,仅仅是因为两种文化在不同的方向上强化了人类生物基因上的某些共同的理想景观结构而形成的。所以相对于这个生物基因之上的模式来说,理想景规模式跨文化的差异又是次生的。

三、文化发展过程中的盆地经验:风水模式的再强化

中国文化自西周前后基本取得定型定向之后,便进入一个持续延绵的发展历程。不管如何改朝换代,甚或异族的入侵,中国的农耕文化的发展却始终不曾离开其固有的模式,其持续性和稳定性被历史学家叹为观止,是任何文化不曾有过的。而在这一长达3000余年的历程中,“盆地”这种特定的景观类型,始终伴随着中华民族文化的发展。漫长的“盆地”生态适应,进一步强化了中国“风水”模式的庇护、捍域和自然依赖特征,并与欧洲模式越走越远。

1.关中盆地伴随中华民族文化之成熟

自西周以后到隋唐,关中盆地几乎一直是中华文明之中枢,是中华民族文化的辐射之源。其作为王畿的时间前后历时共3000年,经历11个王朝,几乎占去了中华民族文化从定型发展到烂熟的整个时期,其中包括中国历史上具有影响的朝代。包括上述之西周、秦(作为封建时代第一个王朝)、汉(作为我国农业发展的第一个高潮)和隋唐(作为封建文化之烂熟时期)。所以,可以说上述周人在关中盆地中的生态经验和适应一直得到持续和强化。则关中盆地的经验对“风水”模式强化之意义不言而喻。

2.盆地作力中国农耕领地的普遍性

中国的各类地形中,山地面积占33%,丘陵和盆地占29%,而平原只占12%,它主要包括东北、华北、长江中下游和珠江三角洲。但这些大平原在农业文明到来初期,几乎都尚处在河水泛滥的极不稳定状态,不适于定居和农耕。即使在开发最早的华北平原上,黄河不断改道,在近2000多年的时间里,黄河竟基本上由北向南横扫过一遍。至于东北和珠江三角洲平原,则在唐宋之前,仍几乎处在蛮荒时代(相对于汉文化来说)。所以,在很长时期内,中国的农耕资源局限于山谷中的平原斑块和更大量的丘陵盆地,资源的有限性、资源分布的不均匀性,和盆地的可捍性景观特点,毫无疑问地使中国大地上的农耕文化普遍带有对具有庇护、捍域战略优势的景观的偏好。

通过栖樵山云瑞村的景观和构筑实例,我们可以对中国农耕文化的这种强烈的庇护、捍域和自然依赖特征有更直观的认识(见下图)。该村居民世代多以采茶为生,村庄座落在洒樵山顶的一个小盆地之中,四周土丘环抱,茂林修竹,这显然是长期保护的结果。从剖面可以看出,护绕的土丘至少在局部有人工增筑的痕迹。盆地原来仅有一条曲径与外界相通(现因交通需要在东北角又破一径)曲径穿山而出,又堆一人工假山和一道寨门。闯入者只有当绕过古木参天的假山之后的池塘边,方可见山寨景象。

3.盆地经验与中国农耕文化的生态节制机制

风水在很大程度上表现为对自然过程和自然景规格局的尊重、信赖和爱护,这可以被称为生态节制。生态节制机制的形成有两个条件,一是这种机制能给群体带来长远的好处;二是群体有能力捍卫其节制行为的成果(Gadgil,1985)。盆地的以下几种效应都有利于满足上述这两个条件,因此长期的盆地经验,促进了中国农耕文化生态节制机制的发展(Yu,1991;俞孔坚,1992)。

(1)盆地有利于形成稳定的生态文化区。盆地易于构成一个边界确定的生态文化区(Eco-cultural Re-gion)(Dasmann,1985),生物地理区与文化单元的空间分布往往得以重合。居住者与自然环境之间建立了长期稳定的关系,使居住者有机会全面认识盆地生态系统的过程和结构,有助于人们认识长远利益与眼前利益的关系,从而促进了文化的生态节制行为的发展。

(2)有利于家园意识和继嗣道德的发展。盆地为一个家族和社会关系密切的群体提供了稳定的领地和家园。家族和特定社会群体的尺度与盆地尺度相适应,整个家族或群体的发展完全寄托于这块有限的领地,从而产生了强烈的家园意识。每个成员从小受到长辈关于他们祖先开拓和保护家园的艰难而神奇经历的传说的熏陶,产生了对祖先的敬仰之情,并进而发展了祖宗崇拜。所谓“君子反古复始,不忘其所由生出,是以致其敬,发其情,竭力从事以报其亲”(《礼记·祭义》)。这种对祖宗的敬仰和崇拜在具体的行为上表现为:第一,每个成员都把自己看作家族生命的一个阶段,他们的主要功能是承前启后,使家族的生命延续下去,所谓“不孝有三,无后为大”(《盘子·离娄上》);第二,把祖宗留传下来的家业看作神圣的东西,并有责任完好地传给后世:“所以传家守业,世泽绵长者,无不由祖宗积累所致,故为子孙者,不可一日忘祖。”后嗣道德使他们能把家族的长远利益与自己的眼前利益有机地结合起来。“祖宗留下来的水井”、“祖宗留下来的田地”、“祖宗留下来的树木”等等,本身就意味着它们是受到世代继承和保护的。对它们的毁弃就会因“上对不起列祖列宗,下无脸以对子孙”而为人所不容,亦为己所不容。

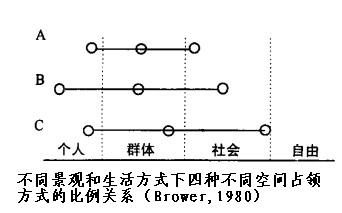

(3)有利于形成斥异型的社会群体。空间的占领方式可分为四种:个人占领、社团占领、社会占领和自由占领(Brower,1980)。因景观和生活方式的不同,四种空间占领的比例有很大的不同,其中线条A最适于用来说明盆地景观和宗族社会关系下,空间占领的特征。在一个尺度有限的盆地中和家族社会关系下,个人的空间占有是十分有限的,全部空间几乎都为家族或社会关系密切的社团全体成员所共有。同时,开放性的社会空间也非常少,外来者的闯入常会引起全体村民的警惕甚至怀疑,具有明显的排外性。

而空间的家族或社团共享性使每个成员都感到有责任保护自己的家园,以维护自己的利益,任何个体都会因为资源的浪费行为而受到全体成员的指责甚至严厉的处罚,从而避免了“共有草原的悲剧”(Hardin,1968)。对外来者的排斥性和对团体内部异质分子的排除能力,使团体的生态节制行为能得到可预见的报偿。

(4)有利于内源需求导向的自力型经济的发展。盆地的空间隔离作用,发展了以自我需要为目的的内源型(Indigenous)需求方式(Sach,1980),而不是模仿型的,以知足而乐为原则(如下图)。生产的目的是为了自我消费,而不是与外界相交换,盆地与外界的物质和能量交换都非常有限,内部的经济活动对外界的依赖性很小,因而生产活动将直接受到盆地内部生态机制的约束,而产生包括生态节制行为在内的适应性行为。经验表明,模仿式需求、促销式和依赖型经济,意味着用异域文化的价值标准来衡量需求的满足程度和经济的发展水平,结果往往导致本地区资源的破坏。

(5)盆地景观对其他社会文化过程的影响。由于空间的隔离性和自然及社会环境的稳定性,盆地比其他地形的农业有更密集的人口,而且经常处于近饱和状态。有人认为在这样的近饱和的人口压力下,有利于促进文化的生态节制行为的发展(Gadgil,1985)。在长期隔离条件下,盆地内的生产技术长期处于滞缓的发展状态,使人们更依赖于传统资源的再生能力来生产,从而能从其生态节制行为中获取更大的利益。而迅速发展的技术,将导致人们不断开发新的资源,而摆脱对特定资源的依赖性,不利于生态节制行为的发展。

(6)经常的局部性灾害经验。由盆地构成的大地景观,同大平原相比,具有明显的异质性和复杂性。每个盆地都是一个相对独立的生态系统,每一盆地的资源和景观破坏所带来的灾害在很大程度上都是小流域性的或是局部性的,对整体景观的影响是逐渐的、警告型的,而盆地的景观特点(如地势高差对比强烈,水流由四周向中部集聚,水源的季节性变化等)决定了灾害经验是强度在一定范围内的经常性的外部刺激,从适应性原理和系统进化角度来看,对文化的生态节制机制的发展是有利的。相反,在大平原上(如两河流域),生态系统是均相的,缺乏多样性、层次和复杂性。农业生态因子较为单一,生态平衡破坏带来的灾害是袭击型的,毁灭性的。

由此可见,中国农业文化的盆地经验对生态节制行为的发展会有明显的促进作用。但这里必须指出,生态节制行为并不唯中国盆地的农业文化所特有,许多文化以图腾、禁忌和宗教习俗的形式来实现特定资源的节制使用和保护,如印度有许多动植物都受到宗教的严格保护,这被认为是起源于猎采时代的生态节制行为(Gadgil,1985)。即使被认为是自然破坏型的基督教文化,仍不乏热爱自然不枉杀动物的传统(Vroom,1985;Fad,1985)。我这里想强调的是,由于独特的盆地经验,使中国盆地农业文化的生态节制行为具有明显的特色,主要表现在其节制行为不是以单一资源的持续利用为目的的,而是以整体农业生产环境和生活环境的持续利用和保护为目的的。而风水说作为中国人与自然关系及景观理想的解释与操作系统,集中体现了中国农耕文化的这种生态节制机制(Yu,1994),并形成了中国风水之依恋于整体自然环境和爱护自然景观的特色。

4.“逐鹿中原”与“桃花源”模式

在开发较早的中原大地上,连绵不断的战争,使大平原上几度成为人烟断绝之地,居住者或被屠杀,或逃离,也就是说在大平原上的牺居者与栖息地之间难以形成长期稳定的适应机制。反之,在长江流域及其以南的丘陵山地和小盆地之中,则一直较为安宁,成为逃难者向往的天然避护所,这在晋、宋南迁时犹为明显。陶渊明构想的“世外桃花源”正反映了这种心态。事实上,无论是中原周边各列强的角逐也好,或是外族(游牧部落)的入侵也好,江南广大的丘陵山地一直成为被逐王室或中原居民的庇护之所,这既是中华民族文化的扩散过程,也是其对盆地适应的强化过程。这就使得中国人将安宁和谐的社会理想设计在一个可以庇护的、可捍性强的、自然山间盆地之中,而这个理想的盆地模式正是理想风水模式。

如果说中华民族的农耕文化发展过程中的盆地经验是其定型时期关中盆地经验与适应的持续和强化,则欧洲文化在其向地中海沿岸及欧洲广大地区扩散的过程中,同样持续并强化了其在爱琴海沿岸及岛屿的生态经验和生态适应。限于篇幅,不再展开讨论。正是这两种文化定型时期及其主要发展时期中不同的景观和生态经验,分别强化了人类生物基因上的理想栖居地模式之某些结构特征,从而显示了中华民族文化及欧洲文化中理想景观模式的差异和各自的特色。

|