|

第十节 剧变渐进

我们已经对中国建筑文化的历史发展轨迹进行了简略而宏观的研究与描述。然而,从史前建筑到西风东渐、以海派建筑为代表的中国近现代建筑的诞生,中国建筑文化的“文脉”空间具有什么特点呢?这是一个饶有趣味而且值得思考的问题。这一问题,看来只有在与四方建筑“文脉”的比较中,才能看得更深切。

如果要用简明扼要的话语来点明中西建筑文化“文脉”各自的主要特点,那么,许多文化史家似乎都会选择“剧变”和“渐进”这一对意义相对的词汇。

的确,如果说西方文化“文脉”的主要特点是剧变的话,那么,中国建筑文化“文脉”的主要特点则是渐进。

一、趋新求变

从纪元前古老的埃及建筑、两河流域建筑、稍后的古希腊、古罗马建筑,一直到中世纪及其以后的本文建筑,剧变,一直是西方建筑文化的时代主调。

(一)陵墓文化的流变

提起西方文明,人们都会想起近东地中海西岸的古国,美国著名史学家海斯说:“在近东,在尼罗河流域,在幼发拉底河流域,在克里地岛的爱琴海诸岛屿,我们都找到了丰富文化的摇篮。”从建筑文化看,这些早期的西方文明似乎已经在寻求着变化和改革。

宏大、稳定的金字塔堪称人类改造世界的最古老的里程碑,对于现代人来说,它可说是尽人皆知的建筑奇迹了。文化史家常说,古代埃及是西方最早的艺术宝库,那么金字塔便是宝库中一颗硕大的钻石,从它身上我们可窥探到西方古建筑创新求变的文化特征。

古埃及人迷信灵魂不来灭,认为人死之后灵魂永存,但它们仍然要寄宿在肉体中,因此,埃及人对尸体的防腐保护就特别重视,许多留存到今天的木乃伊就是他们的杰作。与些相配合,陵墓建筑成为埃及古代建筑中的第一主角,特别是法老和贵族的陵墓,建得十分精美考究。一开始,陵墓是用土坯造的,其外形大都模仿人所居住的住宅和宫殿,这种土台式的陵墓叫玛斯塔巴。后来,埃及人认为土坯不够坚固,而坚硬的石材“更适合灵魂永恒地居住”,于是法老们便从上埃及的谷地运来石块,建造地下的墓室,地上部分也改用砖造,但形制仍然和住宅相仿,内部分隔出许多房间,里边放着死者生前享用的物品和器具,墙上刻画着服侍他的奴隶,以及冥国的种种景象。

一般说来,自然界的山峦高大挺拔,历千万年而不变,常常被人们视作为坚固、永恒的象征而受到崇敬。古埃及人亦是如此,在陵墓的设计中,他们渐渐舍弃了对生人住宅宫殿的模仿,而将层层向上的山的形体赋予了需要永久保存的陵体。在古王国前期的第一王朝,有个叫阿兹·伊勃的皇帝修改了一个很大的墓,这个在萨卡拉发掘的陵墓平面为矩形,南、北、西三面用砖砌成阶梯成的小丘顶上,造着他自己宫殿开关的小型“玛斯塔巴”。据专家们分析,这一陵墓的形制似乎是想塑造出古埃及尼罗河峡谷的地貌,因此一面是笔直的陡壁,它是陵墓等纪念建筑风格摆脱居住房屋形式,垂直向上发展的开始。

到了第三王朝,法老们的陵墓造得更加坚固和高大了,如萨卡拉的昭赛尔墓,为六层阶梯平台相叠而成,越往上越小,高出地面60余米,已初步具有了锥形金字塔的形象特征。到了古王国时期(约前3200-前2130)与世长存的三角形金字塔终于被埃及人创造出来,为永恒、高耸的西方古典建筑写下了光辉灿烂的一页。从玛斯塔巴到金字塔;从开始陵墓以土坯建造到改用砖造与石筑;从对生人住宅宫殿形制的模仿到象征崇高山岳永恒的锥尖型陵体的耸立,形象地展示了古埃及陵墓文化的流变。

(二)永不泥古

西方古建筑兼收并蓄和风格多样的特性,在古希腊、罗马时期,表现得更加充分。古代希腊灿烂的文化是人类历史上最光辉和一页,在建筑文化上,古希腊人也是一等的好手。当我们翻开世界建筑史,会被古代希腊多样变化的各类建筑所吸引:方正对称的神庙、半圆形的山坡剧场、严谨中现出自然的奥林匹克运动场的建筑群、带有庭院的列柱式长者议事厅……,连最基本的构件——柱子也能变化出不同风格的规范形式。“多样性往往是进步的作料”,本文史学家这样评价古老的希腊艺术。反映在建筑上的多样变化是与希腊的经济构成、政治制度等直接相关连的,是进步的希腊文化的一个缩影。

在建筑上,希腊人永不拘泥于某一种形式,而是兼收并蓄,商业贸易的发达使希腊人有机会从其它文明国家带回优良的建筑方法、材料和技术,而松散的城邦体制又使各地能根据需要,因地制宜地进行建筑活动。这样,在古典前期,希腊建筑便呈现出琳琅多姿的景象。如一般居民住宅由原先的圆形而渐变为克里地——迈西尼式的方形主室,而后院又保留了半圆形的围墙,敬奉诸神的庙宇原先只是简单的长方形的屋子,中间开个天窗,下面置有火炉,门口立一对柱子,后来为了加大内部空间,跨度变大,正轴线上加立一排柱廊。结构上亦逐渐由木构到木石混合结构,最后发展到砖石结构……。这些均是吸收和变革在建筑上留下来的痕迹。

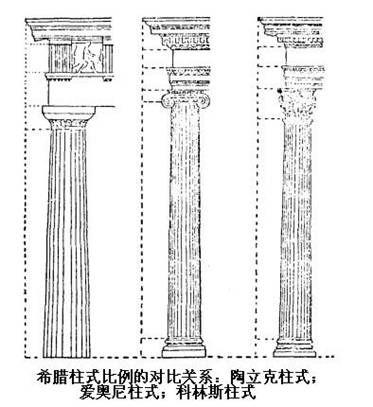

最能说明问题的是本文古典建筑中最负盛名的希腊柱式的创造。(如下图)不管是西方还是东方,柱子均为建筑中最重要的承力构件,一直受到设计师的重视。但是,能够不断借鉴外来的建筑文化,并使其不断完善,同时创造出三种修改鲜明,风姿各异的柱子形式,以供不同规模不同用途建筑的选用者,唯有古代希腊。

柱式中最先定型的是陶立克柱式,据西方建筑史家分析,它艺术上的演变和成熟,经由了古典前期二百年时间。一方面,它由早期粗大硕壮的木柱,逐渐向挺拔高耸的石柱发展,柱头的出挑越来越小,檐部占立面的高度比也渐小,而柱高对柱径的高度也则越来越大,柱身和柱头的轮廓也逐渐挺拔。另外,柱身上贯通上下带有棱角的凹槽,是从古埃及陵墓建筑柱子上借用来的,只不过将方柱切去四个角变成八个角柱,后来又切去其八角变成十六边形,最后形成二十边形的多棱角立柱。陶立克柱无柱座,它高大的柱身立起在地面平台上,显得非常刚毅有力。

和陶立克柱式一样,爱奥尼柱式亦因其最初流行的地区而得名,小亚细亚爱琴海上的爱奥尼亚使是它的故乡。爱奥尼亚富庶而强盛,文化艺术也很发达,其中以建筑和雕刻最为著名。爱奥尼柱式比多立克细长,柱高约为柱径之九倍,其最迷人之处为柱头装饰:下面和背面有两个很大的涡旋,看上去非常华丽轻巧。涡旋的原型是用植物叶子做的装饰物,据考证,其形式与古埃及壁画中蓝荷草的叶卷相类似,以后在叙利亚、米诺以及迈西尼的室内装饰中亦都见到过,聪明的爱奥尼亚人将这加以改进放在柱子顶上,使柱式具有一种亲切的风格。

到了公元前五世纪,又出现了最华丽秀气的科林斯柱式。科林期是古希腊一个著名的城邦,人们喜爱装饰打扮。科林期柱式以爱奥尼式为基础,将柱身拉提更长(高为柱径的十倍),又用一个饰有美丽毛茛叶的倒钟形花篮代替了柱顶的两个卷涡。据古罗马著名的建筑理论家维特鲁威考证,发明这一柱式的是科林期的一伴青年青铜器工匠,而他又是受到一位少女墓前置放的美丽花香的启发,而创造出亭亭玉立、极为秀丽、富有少女温柔之美的柱式。

这三种古典柱式风格上的多样变化,反映了希腊人在建筑文化上的执着探索。就是当柱式基本定型之后,设计师也没有将它们僵化,在许多实例中,他们均能视具体的环境和材料条件,不断地作种种修整和协调,这充分表明了古希腊建筑家的革新精神。

(三)学习与革新

古罗马人的学习精神也是令人钦佩的,它从一个小国变为横跨欧亚非三洲的大帝国,就是一个不断吸收外来文明的过程。古希腊文化对罗马的影响尤大,罗马人崇尚希腊精神,他们翻译希腊经典、戏剧和史诗,劫掠希腊艺术品,甚至连最高执政也学习希腊文。古希腊的建筑精华也成了罗马建筑的范本,他们的不少建筑引用希腊式的布置方式,引用希腊神庙的三角形门廊构图,经典的柱式也常常成为罗马建筑立面的中心。然而罗马人从希腊精神中也尝到了探索和革新,西方艺术史家评论说:“罗马艺术家并不完全是模仿者,或者即使他们是模仿者,在某些方面他们青出于蓝地胜过了他们的老师,特别在建筑上是这样,罗马人是善于建筑的人。”

和希腊城邦国家的平民一样,罗马平民通过斗争在公元前五世纪也获得了一定的民主权利,随着少数平民进入元老院,平民大会获得了更大的立法权,选举制度在一定程度上也说明了这一点。一些城市平民当战争来临时,便是战士,而在和平时期,就尽情地娱乐。就是到了凯撒和奥古斯都独裁时期,皇帝和平民还有着直接的接触,他一边用供应平民粮食和娱乐来收买他们效忠,一边发动公众建造大量的建筑。这样,古代世界的公共娱乐性建筑,如戏院、剧场、斗兽场、竞技场、浴场等在罗马帝国时期便达到了顶峰。在大量的公共建筑中,罗马人将希腊人对美和建筑的理解同自己社会和政治的需要结合起来,很妥帖地了外部形象和内部功能的关系,讲究数和比例等基本美学规律,创作了许多精美的建筑形象。

在建筑技术和材料上,罗马人是尤为成功的革新者,他们从古希腊欧几里得几何原理、阿基米德的代数和力学理论向实际跨出了一大步,发明了拱券结构技术。与之相配合,罗马人又十分幸运地从天然火山灰的应用中,发明了混凝土。新的技术加上新的材料,奠定了古罗马辉煌建筑成就的基础。在他们的主要建筑上,希腊式简单石结构梁柱体系已被复杂的拱券代替;平面形式也由矩形、圆形等向多边形、十字形、弧形、椭圆形发展;高耸的穹隆顶和拱券柱式丰富了立面的造型。重要的结构构件使用了混凝土又大大提高了建筑的牢固程度。残留至今的罗马大斗兽场、尚余十多公里的马采尔高架输水渠道以及巴雪得卡大厅、君士坦丁凯旋门等古典建筑,给了我们在今日领略赞叹当时多变的建筑英姿的机会,它们是世界艺术上美和力结合的光辉典范。

(四)风格的演替记录了历史的脚步

古希腊、罗马之后的欧洲,政治上风云变幻,自治和分裂倾向严重。王权和教庭的争执、大国的分裂、小国的对抗、国与国之间的交战几乎没有停止过。后来又出现了基督教对东方发动的十字军东征、伊斯兰势力对欧洲的入侵以及十五世纪开始的,为寻求殖民地的海盗式大航海活动。……此外,经济上的发展也极不平衡,像英国十五世纪下半叶开始步入资本主义社会之时,德国还是个落后分裂的农权制度国家。

这种动荡不定的社会背景,对建筑的影响是巨大的,在相当长的时期内,风格的演变、形式的多样一直是西方建筑艺术的总体特征。从西罗马帝国的早期基督教建筑到东罗马帝国的拜占庭式建筑;从十世纪左右流行的罗马风教授到十二世纪以后兴起的哥特式建筑;从文艺复兴之后的古典建筑复兴到十七、十八世纪的新古典主义、浪漫主义复兴,还有穿插在期间的巴洛克、洛可可风格……建筑形式的变化常常随着政治状况的更改、宗教派系的归属和统治者的更迭而大起大落,因而风格的演变竟然能较精确地记录了历史的脚步,这和我国古建筑数千年来稳定渐进风格是一个鲜明的对比。

二、传统主义与抗变倾向

中国建筑文化具有传统的稳定性与抗变倾向,这同中国古代的政治体制、经济结构与传统观念有着很大的关系。

(一)“天不变,道亦不变”

远在商周时期,我国中原地区就已经形成了以君王为权力中心的统一国家。战国时代铁器的使用,促进了生产力的发展,使我国在此时进入先进的封建社会。秦始皇灭六国之后,建立了强有力的中央集权国家,以后,这种大一统的中央王朝在我国竟延续了二千余年,经济结构也始终以自我调节和完美的小家经济为基础,人们的生活相对来说是平和、稳定而有限制的,他们没有古希腊人那种敢于探索的冒险精神,也没有热烈而奔放的宗教和艺术之追求。对于建筑,他们也没有看得很重,认为只是人类遮风避雨的一种日用设施。这样,只要满足了使用,也就不大想着去改造它。特别是汉武帝听从了董仲舒的意见,确立了儒家学说为古代封建社会的主导思想意识,似乎从思想上规定了我国文化稳定渐进的框框。儒家学说尊重宗法和提倡中庸之道,这就带有着传统主义和稳定抗变的倾向,对建筑文化的发展有着不小影响。

“中国生活方式一贯的主要特点就是传统主义和反对改革,他们的建筑史最生动地证明了这一点。”(M.Sullivan《中国艺术的遗产》)西方史学家的这一评论,基本上是客观的,像“天不变,道亦不变,祖宗之法不可变”这样的警句,的确是古代文人行为的一种准则。建筑上最早的祖宗之法是被周天子纳人礼制的《周礼·冬官》,因原书亡佚,汉代起便以类似的古籍《考工记》替之,于是里边记载的宫殿和城市的布局规则便成为历代建筑营造的法规,一直到明初营建北京城,还是遵守了它的“前朝后寝,左祖右社”等的规定。

敬重祖宗、恪守祖制的思想与一贯的追求大一统、稳定的政治制度与经济结构的小农性质是合拍的,要求对先前的建筑形式、结构技术不要多去改动。所以我国古建史上就不可能发生西方那种风格的突变和技术手段的更新。在建筑立面形象上,从秦汉到清两千年中,台座(或台基)、柱子加斗木共、大屋顶这三段式的基本造型依然如故;在平面组合上也往往不分使用要求,都以单体和院落沿地面向外扩展,形成层层相套的院落。日本建筑史家伊东忠太曾归纳了我国各类古建筑的平面形式,结果发现彼此均很相类似。当然,他所举的实例都是较正规的著名古建筑,是属于“官式”一类的。要说古代各地的民居小筑或花园中的亭台,变化和发展还是很明显的。就是“官式”建筑,在历史长河中也在不断发展着。以大屋顶来说吧,从汉唐到明清,其坡度越来越陡,出檐越来越小,斗木共也由结构构件渐趋装饰化,显出汉魏的古拙、唐辽的遒劲、两宋的舒展、明清的严谨。然而,这些局部的变化似乎还不能带来整体风格的多样性,某种意义上只具有渐变的特点。

梁柱组合的木构框架从上古一直沿用到清末,是我国建筑文化系统稳定的最有说服力的例子。人类早期的建筑活动,出于取材加工的方便,一般都以树木为主要结构材料,随后渐渐被石材所代替。在西方许多地区,这种替代发生得非常早,前边提到的古埃及、古希腊的重要建筑都经历了这一结构的转变。特别是神庙建筑,为了确保其永久性,往往逐步以石构件来代木,如希腊奥林比亚的希拉神庙,每当围廊木柱朽坏一根,就代之以石柱,由于替换是在很长的时期中进行的,以致换上去的石柱根根不同,明显带有各时期的风格特色,有较强的历史可读性,而这种替代却没有在我国古建筑中发生。

春秋战国时期,我国石材加工曾有一定水平,能加工硬度很高的玉。到汉代,工匠们已经建造起恢宏精巧的石阙,墓室中不但使用了石仿木的梁式结构,还出现了砖石的拱券。隋代,著名匠师李春造的赵州桥已科学地应用了带有小敞肩券的大型浅弧状木共,净跨达37.37米,而西方出现类似的木共桥,则在一千多年之后。这说明,在古代,我国的石结构技术并不逊于同期的西方国家。但是,为活着的人服务的正规建筑却一直没有砖石结构的地位,人们感兴趣的是对木结构系统的不断改良,以维护建筑文化的同一性。

当代西方著名建筑理论家拉普普在《住屋形式与文化》一书中,曾对有些建筑型式历久不变的原因作过一些分析,似乎也适于我国古代木结构建筑系统:

某些形式被当然地接受而历久不变,是由于它所在的社会常常趋于传统指向的,它说明了形式和其所由生的文化间的密切联系以及某些形式固守了如此之久的事实。……这个“模式”慢慢地调整,直到满足了大部分文化,实质和维持方面的要求,就成了“定型”。

毫无疑问,以儒家思想为主导的我国封建社会是趋向于传统的,木结构建筑系统历久不变正是由这种社会趋向与文化传统所决定的,其中,古代正统的哲学思想影响尤大。

(二)木构崇拜

首先,它与古代哲学思想中的阴阳五行学说有着较为密切的关系。古时的儒家和道家,都讲五行的相生相克,它后来似乎具有很强的象征意味,与建筑的方位、形色及色彩均有关系。但其最初却是从与建筑直接相关的五种材料而来的。《左传·襄公二十七年》说:“天生五材,民并用之,废一不可”,这五材即金木水火土,石被排斥在五材之外。所以古建筑上用得最多的便是土与木,木是结构主材,装修也多用木;为了近土,建筑就贴着地平层层铺开,不考虑向高处发展,而屋面的瓦、围护用的砖则是土和水之后再加火,亦可算作五材的儿孙辈,使用亦无妨。而用石盖屋是不吉利的,致使砖石拱券结构只能有限地使用。到了明清,长期的采伐使中原地区的森林消耗殆尽,连修缮宫廷也缺乏可作柱、栋的大料,然而就是以小料用铁箍拼合,也不屑以石代木,对木的感情可谓深矣。

古代正规建筑保持木构的纯洁性还与大一统的专*制政体和重农轻商的经济政策有某些关系。大一统的政体使朝廷有可能在短期之内调集大量的劳役来修建宫殿陵墓,也能到各地搜刮上好木料,周期的王朝更替常常带来建筑的毁坏,而新星开基之后,往往另辟新宫,很少愿意利用旧朝宫室的(仅唐和清两朝例外)。这样,虽不坚固但很实用,又能在短时间内大面积建造的木构建筑系统自然就显出其优越性了。

另外,中国古代封建社会以农为治国之根本,工和商的地位均很低下,建筑业与其它手工业一样,是专门的行业性技艺。为了在竞争中求生存,一些关键的设计和施工技术也像小手工艺的宝门和秘方那样,只在家族父子间相传,各工种之间也层层设防,不使技术外传。历史上某些技术高超的匠师如鲁班、蒯祥等还被尊作本行的神人,甚至出现偶像崇拜,给建筑业添上了种种神秘的色彩,形成了技术和具体掌握的工匠不可分、艺术和技术与具体建筑不可分的封闭式系统。这样,也就很难使建筑有大的变革,于是传统的木构框架始终牢固占领着建筑的舞台。

尽管中国各个历史时期的建筑文化均具有其自身的时代特点,不是绝对没有发展,比如唐代与清代的建筑风格就很不相同,然而,正如梁思成《我国伟大的建筑传统与遗产》一文所言:

历史上每一个民族的文化都产生了它自己的建筑,随着这文化而兴盛衰亡。世界上现有的文化中,除去我们的邻邦印度的文化可算是约略同时诞生的弟兄外,中华民族的文化是最古老、最长寿的,我们的建筑同样也是最古老、最长寿的体系。在历史上,其它与中华文化约略同时、或先或后形成的文化,如埃及、巴比伦,稍后一点的古波斯、古希腊,以及更晚的古罗马,都已成为历史陈迹,而我们的中华文化则血脉相承,蓬勃地滋长发展,四千余年,一气呵成。

这里所谓“血脉相承”、“一气呵成”,准确地道出了中国建筑文化的“文脉”特点。

的确,讲到中国建筑文化的渐进性质,在世界文化史上恐怕找不到与之相匹敌的第二家。它与变化多端、风格各异的西方建筑文化,正好是一个鲜明的对比。任何文化都是在滚滚的历史长河中发展和壮大的,绝对恒定不变的是没有生命的。因此,中国建筑同样存在着对外部建筑文化的吸收,也存在着内部的变革和发展,只不过这种发展是有序的,承上启下的渐进,而不像西方建筑那样,常常表现为大起大落的剧烈变革。

三、剧变渐进优劣论

上面列举的古典建筑,无论是埃及、希腊还是罗马,均很早就以石代木,逐步追求建筑的永恒性。尽管它们的形式变化多样,但将房屋造得坚固、高大,似乎是古代西方建筑家的共同追求。而我国传统建筑,多为木结构体系,而且沿用了几千年,这一总体特征的差异自然要引起人们的好奇,人们不禁要问,砖石结构的建筑与木构建筑到底孰优孰劣?

(一)木构优势

这在西方似乎早有定论。许多学者根据木结构形成于砖石之先而认为我国木构建筑系统还停留在上古的落后状态。英国建筑史家弗莱彻尔在《比较法建筑史》中,将我国古建筑归于不起眼的“非历史风格”一类中,多半也出于这个原因。其实,这是一种偏见。木有木的长处,石也有石的短处,两者正好相对,尽管石构建筑坚固、永久、挺拔,但它很笨重,结构面积大,室内空间不能自由分划,建造周期长、费用高。古代中国人之所以数千年坚定不渝选择木构框架建筑系统,主要是因为他们逐步克服了木结构的短处,使之远远超越了上古木构建筑的简单形式,完全担当得起在文明古国建筑文化中唱主角的重任。他们用木材建起了覆压数百里的皇宫,用木材营造了各类重要的坛庙和寺院,甚至用木材建构起比西方砖石建筑还要高的木塔。那末,为什么非要将木材换成笨重、又花钱又花工的石头呢?

再者,木结构建筑有它自己固有的形象特性,比较符合中国人的审美习惯和欣赏情趣。我国古代木构建筑最具风姿的大屋顶那微微向上反翘的、甚为柔和美观的凹曲线的形成,便是古人按照自己的审美理想,结合建筑的某些使用要求,长期改进而后创造出来的。

我国是个传统的礼仪之邦,古代人们对衣冠仪表也颇为重视,屋顶是极为形象的房屋的“冠”,有着重要的装点美化作用,因此人们就对它格外地有兴趣,赋予它更多的美学意味。西方古典建筑的屋顶造型,常常是结构形式的直接表露。如圆形或葱头形的穹隆顶,是由拱顶结构决定的,三角形屋顶是由梁架形式决定的,这种表露,犹如人的脑袋不加遮掩修饰直接露在空气中。这种做法不符合中国人的审美习惯,因而不大容易被艺术所接受。

而我国古建筑,最有变化、最注意装饰的便是屋顶。正规建筑的瓦屋顶,要分几层来做,在木构桁梁、椽子之上,常要先铺一层望砖,望砖上铺一层顶泥以固定覆于其上的琉璃瓦。打个比方来说,这种最上层的屋面就是建筑之首的“冠”,冠的装饰重点,是屋脊、垂脊和檐口。屋脊凸出屋面,两端上翘,还有大型鸱纹饰物雄踞其上,以镇火(这是从五行说转化而来,解决木建筑易燃烧的消极办法)。垂脊之曲线更为好看多变,其端部又带有从固定脊瓦的瓦钉转化来的仙人走兽。檐口飞探出建筑很远,并饰有瓦当和滴水……这种别致的,带有飞檐翘角的反曲瓦顶,渐渐成为东方建筑最强烈的个性。在世界建筑文化中别树一帜,久放异彩。

这种不同寻常的反曲屋面的定型,也经过了较长时间的摸索。上古时期,为了排水和减少积雪,木结构的屋顶每每做成较大的斜坡屋面,因而屋顶在立面上的比重常常压倒建筑的其它部分,成为人们注意和欣赏的中心。为此,我国古代就出现过不少描绘,歌吟大屋顶的民歌。早在西周,人们就唱起了“筑室百堵……如簷斯翼,加矢斯棘,如鸟斯革,如翬斯飞”(《诗经·小雅·斯干》)的歌谣,将屋脊比作税利的箭头,将屋面比作展翅欲飞的大鸟的双翼。此时屋房的顶尽管已有较大的出檐,但屋面没有向上反翘,从侧面来看,还保持着直线的人字形。

中国古建筑屋顶反曲线的出现最早大约在汉代,陆续出土的不少汉代陪葬明器中的陶楼已带有很明显曲线的屋面,文学上著名的汉代大赋中,也有不少写屋顶,诸如“反字盖载”,“激曰景(影)而纳光”等,“反宇”就是檐口反向上的大屋顶,既可使室内变得更加明亮,又能在下雨时将檐口雨水洒得更远,以保护木构的房屋。所以,“反宇”是我国古建筑中实用和美观相统一的成功范例,备受士大夫文人推崇。杜牧《阿房宫赋》中“簷牙高啄”“勾心斗角”等描写,均是赞美古建筑飞檐翘角层层叠叠的特有气势,后来竟积淀到语言中,成为人们经常应用的成语。到宋代,我国建筑屋顶曲线发展到最成熟的阶段,一个屋顶上几乎找不到一条直线,有着很形象的向上腾起的动势,这种以曲线为美,追求动感的建筑文化,一直延续到明清。

在我国传统美学中,动静交替、虚实相济等对比法则占有较大的比重,反曲向上的屋顶可以说是这一美学法则在建筑艺术中的主要表现。建筑是巨大的、静止的、向下压着地面的庞然大物,而反曲向上的大屋顶,四角起翘的屋角就赋予它很强的向上动感,亦使实的建筑变得更为轻巧,两者相配合,就创造出一种亦动亦静、静中有动的艺术效果,这与中国人的传统审美心理是完全吻合的。正因为这一艺术效果的获得,在很大程度上是依赖于木构梁架的承重结构,也就保证了它能在我国古代稳定延续二千年而不衰败。

(二)“木构”的现代文化因子

平心静气地分析,在多姿多彩的世界古建筑花圃中,似乎唯有我国的木构框架系统比较符合现代社会对建筑所提出的某些要求。例如要求建筑包容性大,同一建筑形式经过适当的增减可满足多样的使用。要求结构部分(即柱子梁架)与围护部分分开,使门窗的设置极为自由,亦使室内空间的划分也更加随意。要求施工便捷,构件预先加工好,再运至现场装配……所有这些,在我国木构建筑系统的发展中,实际上都一个一个地解决了。当然,木结构的这些优点,古代人们也许并没有很自觉地意识到,但是有一点是肯定的,即他们在具体的使用中,已经体会到它的方便和实用,这样,即使木构房屋有这样或那样的缺点,人们也只是设法去改进它,而会不得丢弃它去觅寻新的结构形式。

我国古代木构建筑的这些优点,恰巧就是本世纪初西方现代建筑体系的特点。这一巧合使得不少西方建筑界人士对数千年一气呵成的中国建筑文化,有了新的认识。如英国建筑史家安德罗·博伊德对我国建筑的古老而稳定就较为推崇。他在介绍中国建筑时说:“中国文化从公元前十五世纪左右的铜器时代一直到最近一个世纪,在发展的过程中始终保持着连续不断、完整和统一。”而中国建筑便是这种文化的一个典型组成部分,他“很早就发展了自己独有的性格。这个程度不寻常的体系相继地绵延着,到二十世纪还或多或少地保持着一定的传统”。博伊德认为,中国建筑艺术不受外来干扰而独立地发展,是很了不起的。

著名的中国科技史专家、英国的李约瑟博士也曾对中国和欧洲的文化背景作过对比分析。他认为:“中国社会有一种自然发动来维持社会情况安定的趋势,而欧洲则有一种天生不安定的性质,这是绝无疑问的。”(《科学与中国对世界的影响》,《中国文化之传统》第290页,台湾编译馆出版)大概是出于对中国文化的厚爱,李博士竟将西方文化的多变和对外掠夺的海盗联系了起来,他接着说:

欧洲是一种海盗式的文化,在自己的范围内总觉得不适意,常常很兴奋地派探子到四面八方看看能见到什么——如亚历山大的派人到巴克特里亚(Bactria),斯坎的那维亚人的到温兰(Vinland)和葡萄牙人的到印度洋。中国人口众多,是能自给自足的,直至十九世纪为止(东印度公司的鸦片政策即始于此时),简直对国外无何需要,大致只偶尔派队探险即已满足,于世界上偏远地方未能受圣人之教者根本漠不关心。

这里,李博士对西方文化易变的态度似乎有些过于苛刻,客观地讲,“变革”对于文化来说,未必不是件好事。鲁迅先生曾用“探未知”三字来归纳西方文化发展的趋势,而认为中国的是“摸前有”。“探未知”是革新求变,“摸前有”是总结稳定,应该说是各有特色,各有所长。就中国建筑的稳定来说,它多少受到儒家学说消极抗变,保守中庸思想的影响。然而,一种文化,一种建筑体系能历数千年而不衰亡,无论如何也说明了它的价值。它经得起任何冲击和考验,它的优越性已被千百万人所普遍接受。比起那些极其短命,昙花一现式的建筑风格、建筑流派来,它在历史长河中所积累的知识和经验,必定要丰富和成熟得多。 |