|

二、中国古典建筑技艺的历史终结

中国建筑文化中的技术与艺术,是一种独立于世的东方文化系统,千万年继承演渐,流布于东方广大地域,其间虽经多次异族、异质建筑文化的冲和、影响,发生多少变异,然中国建筑文化直至明清,依然保持着它那独特的文化性格,保存了它固有的布局结构与文化模式,具有这一文化的原始面目,亦即始终保持了它的文化原型。这正如林徽音所言,“所谓原始面目,即是我国所有建筑,由民居以至宫殿,均由若干单个独立的建筑物集合而成;而这单个建筑物,由最古代简陋的胎形,到最近代穷奢极巧的殿宇,均始终保留着三个基本要素:台基部分,柱梁或木造部分,及屋顶部分。在外形上,三者之中,最庄严美丽,迥然殊异于他系建筑,为中国建筑博得最大荣誉的,自是屋顶部分。但在技艺上,经过最艰巨的努力,最繁复的演变,登峰造极,在科学美学两层条件下最成功的,却是支撑那屋顶的柱梁部分,也就是那全部木造的骨架。这全部木造的结构法,也便是研究中国建筑的关键所在”(梁思成《清式营造则例》第一章绪论)。

(一)土木技艺的标准化、定型化

中国建筑文化发展到明清尤其到清代,土木技艺已经走上了标准化、定型化的历史之路。早在宋代,这种标准化与定型化的发展趋势已经开始,它们在理论上,被总结为《营造法式》。这种法式,经过元明时期小有演变而发展到清代,又被总结在雍正十二年(1734)颁布的工部《工程做法则例》之中。

明代、清代建筑到处屹立于广袤的中华大地上,由于地域之广阔、民族之众多、时间跨度之漫长,其形制、具体作法不可能绝对一律,各地、各民族、各个历史阶段的明清建筑而且各种文化品格的建筑门类,都实际存在着不同与差异,然而从其土木技艺角度分析,大致可以归并为大木作、小木作与砖瓦石作三项,这三项一般都走上了标准化、定型化的科学、美学之路。以清代官式建筑为例,包括宫殿、官署、庙宇、府邸之主要殿堂,一般均具有颇为严格的文化模式。

斗栱制度发展到清代,不仅其自身是科学意义上的技术承重构件与美学、伦理学意义上艺术鉴赏构件,而且更重要的,成了整座建筑物主要尺寸、尺度的一个基本模数。

这个基本模数的单位,就是所谓“斗口”。

斗口,是那些具有斗栱的建筑各构件尺寸权衡的基本单位。坐斗之上,有十字的卯口,以承受瓜栱和头层的翘或昂。这承受翘或昂的口称为斗口。清代建筑依据建筑类型之不同首先选定斗栱的尺寸模数,依斗口宽窄度分为11等,规定出跳之多少。

如:按清式营造则例,斗栱各件口数有一定之规:

正心瓜栱

平身科:长6.2斗口;宽1.25斗口;高2斗口。

单材瓜栱

平身科:长6.2斗口;宽1斗口;高1.4斗口。

正心万栱

平身科:长9.2斗口;宽1.25斗口;高2斗口。

单材万栱

平身科:长9.2斗口;宽1斗口;高1.4斗口。

厢栱

平身科:长7.2斗口;宽1斗口;高1.4斗口。

坐斗

平身科:长3斗口;宽3斗口;高2斗口。

柱头科:长4斗口;宽3斗口;高2斗口。

清代殿宇建筑的尺度大小与其所配置的斗栱尺寸之间构成一定比例关系。如由于每攒斗栱宽度(即二攒斗栱间的距离)为11斗口,斗栱外出每跳为3斗口,由此可计算出建筑的开间面阔和出跳距离。清式殿宇建筑主立面以居中为明间,依次向两边扩展,为次间、稍间、尽间……据《中国建筑史》记述,以庑殿建筑为例,明间平身科一般用六攒,以空档居中,依次向两侧排列,再将柱头利斗栱计入,则明间面阔应为77斗口。次间较明间面阔为小,减斗栱一攒,梢间可与次间相同或略小,而尽间又比梢间减一攒。以歇山建筑为例,则山面明间用平身科四攒,次间用二攒,廊子用一攒,或按出檐21斗口,其余各步间距可以22斗口计核,由此可测算建筑的立面面阔与进深的尺度。

这里,所谓“攒”,为斗栱结合成一组之总称。所谓“平身科”,指在柱头与柱头之间,立于额枋之上的斗栱。所谓“柱头科”,指柱头之上的斗栱。所谓“步”,指檩与檩之间的水平距离,亦称步架。所谓“瓜栱”,即斗栱上在坐斗翘或昂头上的弓形横木。所谓“万栱”,即在瓜栱上方承托正心枋或拽枋的斗栱。

任何中国建筑的高度,是其台基、屋身与屋顶高度之和。这三者之高又与斗栱尺度相关。

如其各式柱子的高度与径度和斗口的尺度关系如下:

檐柱:高60斗口;径6斗口(收分为千分之一)。

金柱:高60斗口十廊步五举;径6.6斗口。

重檐金柱:径7.2斗口。

童柱:径6.6斗口。

中柱:径7斗口。

这里,所谓“檐柱”,承载屋檐之柱。“金柱”,位于檐柱一周之内,又不在纵中线上的立柱。“童柱”,立于梁或枋上的柱。“中柱”,位于建筑物纵中线上的立柱。

建筑的屋身高度包括柱身、柱础(露出地面的部分)和斗栱之高度。如屋身高度的檐柱高60斗口,檐柱径6斗口,柱础高6斗口,再加上斗栱本身的高度,为全部屋身之高。清代建筑的屋顶之高即从檐口下沿至正脊上皮之间的高度,一般等于檐柱之高或为其十分之九。当然,在实际建造中,还根据房屋各步架举高之和以及屋脊形制来核算。建筑之台基高度也有相应规定,一般台基高度(指由地面至阶条石上皮的高度,清式制度中称作“台明高),等于檐柱高的0.15。

从清式建筑的小木作制度看,也趋向于标准化与定型化。比如屋门,一般以木框即以抱框与横槛构成,一般为长方形,大型的板门由于结构与材料构造上的需要,在抱框内增构中槛及门框。这里录述《中国建筑史》关于门制的主要尺寸,以备参考:

下槛:长度为开间面阔减1个柱径,高度为0.8柱径,厚度为0.3柱径或门槛之高度的0.4。

中槛:其长厚度与下槛相同,高度为下槛的0.8。

上槛:其长厚度与下槛相同,高度为中槛的0.8。

抱框:长度为柱高减上、下槛高,厚度与下槛同,宽为下槛高的0.8。

门框:一般尺寸与抱框相同。

连楹:长度为门洞之宽加上两倍的门框之宽,高度按所附槛(中槛或上槛)高度的0.8,厚度是其高度的0.5。

腰枋:作为抱框与门框之间的水平联系构件,其宽厚度与抱框相同。

连工艺比较简单的一扇门,也有许多刻板的尺寸。

这可以充分说明,清式建筑制度中具有严峻的理性精神,这种理性精神,是由宋明理学一脉沿承下来的,哲学上的“理”,建筑科学上的种种尺寸制度,是与清代政治伦理学上的“三钢五常”之类相对应的,这构成了清式建筑文化的美学风貌。

(二)土木技术的艺术化

明清尤其清代的木构建筑在各部主要尺度上都有严格的规定,这些规定,使得建筑物各部分的比例关系不同于以往。它与汉唐建筑相比,其个体形象就有不少差异,这就形成了它具有时代特点的艺术审美风貌。

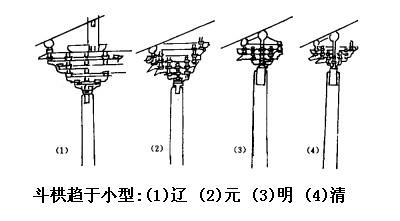

首先,斗栱艺术得到了解放。明清时期,斗栱作为一个影响全局性的技术与艺术之构件的结构机能发生了变化,即将梁之外端做成要头伸出于斗栱外侧,其形体巨大,以直接承载挑檐檩,使得梁下的昂随着失去原有的结构意义,而补间平身科的昂也多数不延长到后侧,成了纯粹装饰性构件,从而,斗栱的尺度随之缩小,排列更为紧密,斗栱之形象变得更其错综、严谨而精致起来,反映出明清重理轻情的文化特征。由于斗栱的尺度,是与整座建筑的尺度构成严格的相应关系,因此,斗栱尺度的可能缩小,随之引起整座建筑物尺度的缩小。因而,与汉唐建筑相比,明清建筑比如宫殿建筑等的形制大小已不如汉唐时期。尽管我们知道,现存最大的木结构宫殿建筑要数北京故宫太和殿、最大的陵寝建筑该数明十三陵之长陵的*恩殿,而实际上,它们都不是历史上曾经出现过的最巨大的中国宫殿与陵寝的建筑单体。明清处于中国封建的后期,其文化气魄已经不如汉唐盛世。汉唐时期的建筑技术,相对而言,可能不如明清这样精湛,但明清在发展汉唐建筑技术的同时,却扬弃了汉唐那种重拙大的一代雄风,相对而言,明清时的建筑,斗栱变得小了,立柱趋于修长,屋顶檐口不如以前那般厚重,汉唐建筑的屋顶比较平缓,出挑深远,而发展到明清,其一般屋顶,坡度增加了,更具有向上耸立之态势。(见下图)如果说,汉唐建筑的这种屋顶形象,令人感到情感上的欢愉与松弛,那么,明清建筑的屋顶,则颇能给人以理智与整肃的美感;如果说,汉唐建筑在技术上尚有什么不周之处,它带来某些艺术的粗疏 或草率的话,那么,明清建筑则在建筑技术颇为模式化、精确性提高的前提下,使建筑的艺术形象走向精致而有时也不免有些僵直之感。

由于明清建筑文化重视理性,时以斗口为基本模数,这便得木构架的整体性加强了,从北京故宫太和殿与河北承德的大乘阁来看,两者的构架十分明确,节点处理得很简洁,在力学上又很坚固,匠师们在建造它们时,将宋元时期的襻间改为檩、垫板和枋,驼峰也由柁墩所替代,其构件简化了,“语汇”进一步明确了,一些拖泥带水的作法抛弃了,这都是理性支配与建筑技术成熟之故。但是,某些空间的处理由于要求制度化而显得呆板起来,在梁架结构方面,再也没有宋元时期为了适应材料的形状、性能而进行大胆灵活的创造,对空间处理灵活性不够。明清建筑尤其是一些重要的政治类建筑,在形制上一般都是规规矩矩的。它们的艺术审美属性是尚“理”的。

其次,虽然明清建筑文化在技术上走上了颇为绝对化的道路,然而,在严格的建筑制度被实施的过程中,却不能保证不折不扣地被贯彻执行。土木技艺制度的种种规定,是建立于以往无数建筑实践的经验总结的基础之上的,它也受到一定时代、民族文化观念、审美理想等的制约,然而,建筑实践又是不断发展的,由于时代、民族与地域的差异,明清建筑的工匠们在执行土木制度的过程中,仍然可能具有一定的创造。比如明清建筑文化的各民族特色与地方色彩就颇浓郁。同时,在大木作方面由于制度严格可能更多的是循规蹈矩,在小木作方面也有许多明文规定的清规戒律,但是,相对于大木作而言,小木作即建筑的装修尤其是内装修的种种限制可能少些。相对于内装修的是所谓外装修,亦即外檐装修,门窗格扇等为建筑内、外部空间的分隔物,在明清发展到一个新的水平。如四合院中的垂花门,其艺术性是很高的,明清园林建筑中的花窗艺术,组成了一个千姿百态的窗的艺术王国,它成为内外部空间审美心理往复交流的“通道”,起了组景、隔景、框景与借景的巨大作用。内檐装修在建筑物内部,使建筑物的内部空间要求得到了合理、合情的分隔与连续。梁思成说,内檐装修“样式极多,可以施用种种的雕刻,很能自成一种自立的艺术”(《清式营造则例》,第39页)。比如博古架作为一种内装修的“符号”,就具有丰富的艺术意蕴,它处理得好,可以使居室显得雅致。在居室内部的陈设方面,明代家具无论在质地、造型与工艺方面,都达到了很高的艺术成就。

从明清石作与砖瓦作角度看,重要建筑物的台基一般为石作,称为须弥座,其文化原型来自佛教的须弥座,这在明清发展得很充分,其内填碎石与土、外包条石,一般只有一层,特别重要的大型建筑物,如北京故宫太和殿,用了三层须弥座。当然,清式官式建筑上的须弥座艺术具有自身的艺术特点,按比例可分为五十一份,即自下而上依次为圭角(十份)、下枋(八份)、皮条线(一份)、下枭(六份)、皮条线(一份)、束腰(八份)、皮条线(一份)、上枭(六份)、皮条线(一份)、上枋(九份)。这里,所谓圭角,指须弥座最下部分;下枋,指须弥座下枭以下圭角以上部分;皮条线,指彩画藻头菱花与旋子间线条;下枭,指须弥座下枋以上束腰以下部分;束腰,处于须弥座下枋、下枭之间的部分;上枭,在须弥座上枋之下、皮条线之下。上枋,为须弥座之最高层部分。须弥座的装饰可由建筑物文化性格之不同,或繁丽、或简朴。其表面一般以卷草、莲瓣、联珠与如意头为饰。而台阶技艺也发展到一个新的历史水平。明清时期的砖艺也很发达,砖刻、砖雕形制多样,清水砖墙,混水砖墙等交相辉映,各式各样的墙体都由烧制技艺颇高的砖砌成。至于瓦作,明清尤其清代,小瓦即所谓蝴蝶瓦,应用最广、产量最丰,具有轻便、灵活、质地好的艺术特点。小瓦在美化清代屋脊方面大有用武之地。北方常见清水脊,其两端以三十度至四十五度起翘,其下部时以雕花的鼻盘、扒头、圭脚为基。北地建筑又多所谓皮条脊,即取消清水脊原先那种起翘的构作与鼻盘,又在两端筑一勾头。在南方,又发展出所谓纹头脊、甘蔗脊、哺鸡脊、雌毛脊等多种式样,形制丰富多彩。明清时的瓦作的最高成就,是见于宫殿、官署、庙宇等重要建筑上的琉璃瓦,其中以黄色者为高品位,绿色次之;还有蓝、紫、黑、白多种色彩者,将历代中国的瓦作艺术,发挥得淋漓尽致,推上了高峰。同时,还发展了多种多样铺地艺术。

从建筑装饰角度看,色彩装饰是明清建筑艺术的“重头戏”。所谓“雕梁画栋”,此之谓也。北京故宫的色彩十分华美,自基坛到屋顶,处处光彩炫目。白色台基,上面安建着红墙黄瓦。色彩尤其是油漆,是中国木构建筑必要的保护物,同时增其美瞻。瓦作的多彩釉色,在伦理文化上,是区别等级尊卑之序的,在美学上构成了一个丰富的多彩世界。墙体染绘以红色,这是民族与阶级热烈情怀的偶然外露,在明清基本是灰调文化中尤为耀眼,而普通老百姓的住房多采用建筑材料之本色,这与宫殿之墙体、屋顶采用强烈色彩以装饰“门面”是不同的。

清代的旋子彩画等有了长足进步,这是中国清代建筑的重要装饰,加上和玺、苏式彩画为三大类。和玺彩画文化品位较高,除了偶用于大型宫殿、坛庙主殿、堂与门之外,一般不常见。其文化母题常与龙有关,其主要线条及龙、宝珠等形象以沥粉贴金。其基本色调以蓝、绿相映,如立面明间施以上蓝下绿,则次间必上绿下蓝,梢间反之,尽间又反之。梁枋的和玺彩绘也以蓝绿相错。和玺彩画以蓝、绿为基色,与宫殿、坛庙殿宇等红墙、黄瓦不相雷同,取对比、互补之美。旋子彩画所以发展充分,乃是因为它是一种普遍、常见的彩画,其应用范围广泛。它的艺术特点,是以带旋涡纹的花瓣构成了基本图样,是称“旋子”。这种彩画在清代发展为七种主要样式,即金琢墨石碾玉、烟琢墨石碾玉、金钱大点金、墨线大点金、金钱小点金、墨线小点金与雅乌墨。这种色彩绘画艺术,常施绘于梁枋、柱头、斗栱、檩身、垫板、天花与椽头之上,旋子彩画的艺术效果比较绚烂。但发展到后来,也有繁缛之嫌。 |