|

三、陵寝、寺塔、道观“三重奏”

中国建筑文化史上的陵寝制度,颇受中华传统文化之儒家思想的影响,它是居住文化的延续,是人生的“事死”文化现象,有“事死如事生”之意义。寺塔建筑文化则属于释家,虽则经过了“中国化”,渗融了儒道意蕴,仍不失佛教本色。道观建筑文化也有儒、释思想渗融其间,到底还是属于道教的。隋唐之陵寝、寺塔与道观建筑,构成了雄浑的文化三重奏。

(一)因山为陵

这里,且以唐代陵寝文化为例,它的显著特色是因山为陵。唐代“开国之君”李世民的昭陵,建于陕西西安礼泉之九崤山,是“因山为陵”的代表作。

据说,这种“因山为陵”的帝陵之制,首起于太宗之长孙皇后。长孙皇后临终前向李世民表示节俭、薄葬之意,《旧唐书》称其“诸因山而葬,勿需起坟”。实际因山为陵主要不是为了薄葬,而是凭山势之崇高、博大,象征帝陵之伟大壮美,表现陵主之英伟人格与像山体那样不朽的精神力量。《旧唐书·太宗本纪》云,“王者以天下为家,何必物在陵中,乃为己有。今因九崤山为陵,不藏金玉人马、器皿,皆用土木形具而已,庶几奸盗息心,存设无累。”从这段记述而言,因山起陵,确有不重厚葬的意思。但不起坟丘,却以整座山峰为坟丘,是更能表现帝陵之崇伟的。山峰乃自然地理,因山为陵,有入土、回归于自然之意。

九崤峰山势峻伟,海拔1188米,挺拔雄浑。南临汉中大平原,与太白、终南诸峰遥对,东西层峦护侍,沟壑透迤,前有渭水,后有泾水环抱,在唐人与太宗心目中,这是一块“风水宝地”。

昭陵陵园之巨硕,令人膛目。其周围60公里,面积30万亩,确是大唐气魄。建造之时,据说有唐代画家,著名工匠阎立德、阎立本兄弟参与设计。据古籍记载,昭陵因山凿石为墓穴、从埏道至墓室深度达75丈(约为230米),埏道中设五道石门把守,它以墓室为主要内部空间,有如“中宫”,墓主遗骸安卧其间,左右设东西两厢,置列石函多种,装藏殉葬品。罗哲文、罗扬《中国历代帝王陵寝》云,“这些,从五代时军阀温韬的盗掘已经得到证实。他挖开坚固的陵墓,从埏道下去,发现山下宫殿‘闲丽不异人间’、‘中为中寝,东西厢列石床,床上石函中为铁匣,悉前世图书,钟王墨迹,纸墨如新’。墓中金银珠玉自然不少,不过温韬为盗不敢声张罢了。”

从昭陵地面建筑遗存着,当时地面之建筑不少。北有祭坛、其规模东西为53.5米,南北为86.5米。有司马门,门内陈置唐贞观年间十四少数民族之酋长石雕像,现仅存“突厥答布可汗阿史那社尔”等三像之像座,其上刻有题名。著名的石刻浮雕之杰作“昭陵六骏”,最初也陈设在这里。陵山之正南设朱雀门,模拟宫城形制,有献殿相配,具祭陵意义。其陵之西南设“下宫”,俗称“皇城”,这里,西南“奥”所在,位置正应于《周易》文王八卦方位的“坤”位上。其东西237米,南北334米,平面近似于方形。方者,“地方”也,象征大地,地为坤。这里曾是地面陵寝建筑大量集中区,据《旧唐书》之记,仅唐德宗李适贞元十四年,(798)重建殿宇三百七十八间。这些地面建筑之完整形象现在当然见不到了,但从献殿遗址出土的一个屋脊鸱尾,高约1.5米,底长7米,宽0.65米,重达150公斤,由此不难想见,这殿宇之崔嵬博大。唐代大诗人杜甫《重经昭陵》一诗,对昭陵之形象描绘很生动:“灵寝盘空曲,熊罴守翠微。再窥松柏路,还见五云飞。”

昭陵有陪葬墓一百六十七座。在昭陵与陪葬墓之间存在严格的等级关系,是传统儒家礼文化的反映。其表现为:(1)主陵陵体最巨,陪葬墓次之。(2)主陵居高、居中,陪陵居下、居侧。陪葬墓各立穹碑,臣属生前均以死后陪葬为荣耀。(3)就陪陵而言,其内部也分等级,具有儒家之礼文化的内蕴。公主妃嫔墓都建于山上,其余臣属墓建于山下。它们的形制不同,如唐李之长乐公主、新城公主、城阳公主以及妃子墓,多位于帝陵附近,有的筑为复斗形,前后各设土阙;或在其前面设双峰。形制比较丰富。而非嫡出的公主陪墓,形制则简单得多。

同时,昭陵作为一种唐代建筑文化,还反映了唐代思想文化的兼容性。李世民作为一代雄主,自然具有严格的儒家礼制思想,但又不限于此。因山为陵的昭陵,还反映了唐太宗的人格思想。如谏臣魏征由于为太宗所重,死后葬九崤峰之西南凤凰山,也是凿石为墓穴,墓前树上阙,气势雄伟。李靖墓也建于陵山南部之台地上,规模也较大。在昭陵陵区中还出现西北部少数民族英雄将领的墓葬,反映了唐代各民族相融和的文化思想,这在陵寝建筑史上属少见。

总之,“唐代陵墓(指帝陵),多因山为陵。太宗昭陵因九崤山为之,周以围垣,前建献殿,以功臣密戚陪葬,刻番酋之形,琢六骏之像,以旌武功,立于北阙。规模宏大,为唐代之最。其六骏刻石,尤为著名”(《梁思成文集》第三卷,第64页)。这种因山为陵的制度,带有普遍性,唐代十八帝陵中,仅献陵、庄陵、端陵位于平原地区,其余均为此制。如高宗与武后之合葬的乾陵,在陕西乾县。它以梁山之天然地形、地势因山而建。梁山北峰高峻,其南有左右两峰较低而侍护于左右,乾陵选址于北峰脚下。设神道自南二峰之前向北而来,神道设东西两阙,现存遗址。残高8米左右,为乾陵第一门户;向北见南二峰上的上阙遗址,残高15米,有砖墙之残存,应为第二门户之遗构;再往北,神道两旁之石象生,设朱雀、飞马、石人及华表、碑等,碑以北又见东西两阙之遗构,为第三门户;再北设朱雀门,门内为献殿,献殿之北即为地宫。其神道凡长约4公里。乾陵有陪葬墓十七座,其规模亦颇宏伟。

(二)寺院别裁

隋唐之时,佛学隆盛,当为天下第一,有“一乘典诏,兴在中华”之气概。它以国家统一、国力强盛为依托,中国天台宗、华严宗、法相宗与禅宗均先后成熟与创制,成为中国佛教文化的一个黄金季节。当时建造寺院之风盛炽。

据晚唐段成式《寺塔记》,所记,仅唐长安“左街”(注:唐长安外廓城,以位居城之中线的朱雀大街为界,分东西即左右两部分,朱雀大街以东部分称左街,以西称右街)有名寺十五所(注:《寺塔记》现述名寺十六所,据笔者考证,其中永安坊永寿寺位于右街)。这仅是长安左街的部分寺院,其中大半由于作者“所留书籍,揃坏居半”而未能在今传本《寺塔记》上、下卷中反映出来。然所述已颇详细,如左街靖善坊大兴善寺,隋时已建,其“寺殿崇广,为京城之最”,寺尽一坊之地,可见其面积。其大殿“曰大兴佛殿,制度与太庙同”(《隋书·炀帝本纪》),《历代名画记》称大兴善寺“天王阁其形高大,为天下之最”。如长乐坊安国寺,《寺塔记》称其“红楼,睿宗在藩时舞榭”。有“东禅院,亦曰木塔院,院门北西廊五壁”,由吴道玄弟子绘壁不施彩色。如常乐坊赵景公寺以及道政坊宝应寺,安邑坊玄法寺,平康坊菩提寺等,均殿宇轩昂,交错斗角,涂影满壁,佛像灿烂,香火缭绕。又如慈恩寺,“凡十余院,总一千八百九十七间,勅度三百僧”,规模巨大。

唐代寺院在建筑等方面均获得了发展。其平面布局以殿堂门廊等构成以庭院为单元的群体,实际是居住类建筑的佛教化。大型寺院可有这样的院落十几个,前述慈恩寺“凡十余院”,就是这种情况。该寺为贞观二十二年(648),高宗被立为太子时,为母文德皇后所立,故以“慈恩”名之。该寺恢宏无比,唐会昌灭佛,因特为诏留,得幸免。唐代寺院中独多壁画,表现的多为涅槃变、地狱变以及佛本生、佛传故事画,也间以世俗现实生活情事之表现。唐代名画家吴道子、卢稜迦、杨惠之等常为寺院涂壁或作佛雕。已发现的山西宋以前的古代木构建筑凡一百零六例属于唐代者凡四座:五台山南禅寺正殿、佛光寺正殿、芮城广仁王庙正殿与平顺天台庵正殿;属于五代者凡三;属于宋、辽、金代者凡九十九。其中唐代南禅寺与佛光寺历史最为悠久。这些历经沧桑存留至今的古建筑,具有十分珍贵的研究价值。

唐代时佛教华严宗曾在五台山一带盛行,佛光寺作为当时五台山“十大寺”之一,在技术与艺术的统一上,具有平面简洁而空间丰富的特点。刘敦桢主编《中国古代建筑史》指出,佛光寺之平面布局为内外槽形制,以列柱和柱上的阑额构成内外两圈柱架,柱上用斗栱,明乳栿、明栿和柱头枋等将这两圈柱架紧密联系起来,以支持内外槽的天花。由此构成内外两个尺度不同的空间,但在天花之上部位没有另一套承重结构。这种结构技术处理的好处,使得天花以下露明的构件——明乳栿、明栿与斗栱等,摆脱“承重”功能而可充分用以组织空间。外槽结构比较简练,其前部为一间进深,一跳斗栱,而外槽之高度竟为进深度的一点七倍,使外槽之空间显得既狭而高。内槽结构相对复杂丰富,柱上以连续四跳斗栱承托明栿;但“明栿不是直接与天花相连,而在栿上以斗栱构成透空的小空间,加以明栿的跨度大,所以在视觉上自地面至明栿底的高度比实际高度为大;再加以天花与柱交接处向内斜收,更增添了内槽的高度感”。与此内、外槽结构形制相应的,是该殿左、后、右三面以斗栱、柱头枋与墙结合,将内外槽完全隔绝,使内槽的空间具有封闭性。在五间制的内槽空间中,各间安置一组佛像,而以中间三间为主。这五个小空间的形成,在技术上,各间柱上采用偷心造四跳斗栱,不设横向栱、横向枋、将明栿安置于天花以下一段距离上。其中部三间柱上,又采用四排斗栱和月梁,有美的韵律感。在佛像与空间尺度关系上,佛光寺在技术、艺术处理上亦颇讲究。从实际感觉上看,从地面到天花、与进深以及每间的跨度,构成一个正方形空间,给人以规整庄严之感,其佛像安置于间空间的后部,佛像尺度相当,对佛像背光的处理,是使其微微弯曲,与空间后柱上部斗栱的出跳和天花抹斜部分平行,使得佛像与内槽间空间在韵律上显得很是熨贴。从内外槽空间构件与佛像大小尺度来看,其技术与艺术的处理,是尽可能增大佛像的尺度感与庄严相,将佛台设计得较为低矮,而使佛像的头部高于柱高。(如下图)

佛光寺正殿的外部空间形象亦有特色。其台基颇为低矮,每间之立面近于方形,有严谨、坐实之感;柱有生起与侧脚,增添了正殿的稳固性与稳重感。在该殿的外部形象处理上,巨硕斗栱的采用是一个重要因素。尺度相对巨大的斗栱安置于各个柱头,斗栱与柱高之比为一比二,由于屋顶出跳达四跳,整个屋檐出挑为4米,这又增加了斗栱的尺度感。并且由于屋顶坡度极为和缓,巨大的斗栱形象更醒目地突现出来。屋顶出挑深远,檐下留下大片阴影,增加了该寺正殿的神秘感。低矮的台基、略为粗硕且有收分的角柱、略似方形的间空间的立面、巨大的斗栱组合以及和缓、厚重、出挑深远的屋宇、略为起翘的檐角、配以造型遒劲浑宏的鸱尾装饰,所有这一切,是一个技术与艺术的“蒙太奇”,显示出唐代建筑稳健、雄浑的阳刚之美,代表了唐代建筑技术与艺术因素的圆熟程度。

(三)唐代石窟的一代雄风

石窟作为专院的另一形式,经历隋之短暂的一瞬,发展到唐代,真正进入了辉煌的岁月。

早在初唐,石窟的风格已渐渐显示出雄伟的气魄,仅就唐之敦煌莫高窟而言,首先是其数量之巨,几为整个莫高窟的二分之一,据统计,现存唐窟为二百一十三个,可见唐代凿窟之盛。

唐窟的特点,可以概括如下。

第一,窟室仍为前后室制,这是沿袭魏、隋之遗风的,但四方柱式的窟制已经看不到了。

第二,窟室平面多作正方形,是一种规整、庄严之制。窟顶作覆斗式,有藻井,多呈正方形,有崇“方”的美学情调。

第三,窟室不仅平面多正方形,而且空间放大,佛像多安奉于后室之佛龛中,佛龛之尺度也变得深而大了。这为大尺度佛像的安设准备了必要的空间。

第四,佛像之塑造不仅数量巨大,现存者计有六百七十余躯,而且艺术成就高超。唐代出现了许多塑造佛、菩萨、金刚、力士之类雕塑艺术作品的行家。除了“塑圣”杨惠之,还有宋法智、安生、宋朝、吴智敏、张净眼、张智藏、王温、赵云质、张宏度、刘意儿、刘九郎、程进等。这许多雕塑家的作品,克服了隋及隋以前往往比例不称的缺憾,尚写实而形神兼备,具有鲜明的世俗化的艺术特征。莫高窟的佛塑像可分初唐、中唐、晚唐三期,各以第57、77、332;194、322、458;264、384、159等窟为代表。这些佛像有的很是高大,如第96窟坐像高度为34.5米,因山凿成躯体,与大地、山岳相构,别有情趣。这尊佛像之巨,使得外用一座九层之楼才得使其容身其间;第130窟坐像亦高23米,为庇护之,匠工们凿通了三层崖壁,极其壮伟。唐代佛塑像一般面相温和、庄严,大多盘膝作趺坐状,手势作说法、思维或召唤式。衣饰褶折流利、显露内部肉体轮廓。在菩萨像的制作上成就更高,女性菩萨有袒胸露臂式,显示了唐代思想、艺术开放的文化氛围。这些女菩萨如观音身段柔丽、气质娴雅。其“修长的眉眼,表现了无限明彻、智慧、温柔而又不可亵渎。小小的嘴,唇角带着微笑,好像在亲切地倾听着人们的祈求。袒露的部分,都精微而妥帖地表现了肌肤的细腻润泽,好像里面有血液在流转,脉搏在跳动。衣裙都能表现丝绸的质感,薄薄地贴在身上,漾起的襞褶如微波荡漾,极富于音乐的节奏感。唐代艺术家在少女型的菩萨塑像上歌颂了人类女性的善良、美丽、智慧和尊严,也迎合了世俗的欣赏要求”(潘絜兹《敦煌莫高窟艺术》,第66页)。而天王、力士像则体现了男性的阳刚之气。

值得注意的是,在建筑空间与塑像的配置上,也体现了唐代的风格。北魏、隋代时,石窟寺中的佛像,一般安放于浅浅的龛柱中,唐代则改为安置于奥壁之中心。其空间序列,常是威猛、怒目之天王、力士在前,低眉、微笑的菩萨像随后,最后是佛陀的庄严、静虑本相,这实际上是将一般寺院的空间序列运用到了石窟之中。

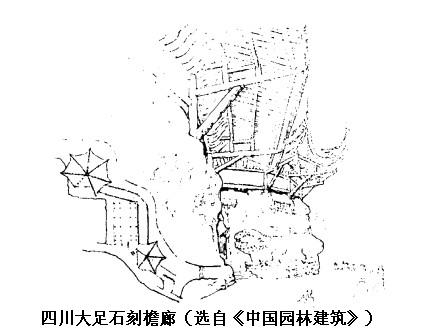

第五,各窟之间自有交通相连,初唐由前室凿出通道,唐末之时,其前室往往筑木构窟檐和廊道,其大多为单层建筑,结构简洁,而上施彩绘,仍现出壮丽、雄放的大唐本色。《大唐陇西李府君修功德碑记》云,“尔其檐飞鹰翅,砌盘龙鳞,云雾生于户牖,雷霆走于阶陛。左豁坪陆,目极远山。前流长河,波映重阁。”这种情况与唐代龙门石窟有类似之处。龙门石窟之大多数,其建筑部分已不自崖体凿出,而于窟前构筑简易木构。有奉先寺佛龛,内奉卢舍那大佛,作跌坐相,高85尺。其窟前崖上遗存,尚有安梁卯孔及屋顶斜槽痕迹。可推知原筑木构,其正面为大殿七间制,两侧为配殿三间,其屋顶皆倚崖壁作一面坡,可以想见其当年的壮美之风格。相比之下,始建于晚唐的四川大足石刻檐廊也不逊色。

(四)唐塔雄姿

唐代想必亦多木塔之制,然木材易蚀,实物已不可寻。现存之唐代佛塔,是为砖塔,如唐代著名的玄奘塔、香积寺塔、大雁塔、小雁塔、千寻塔等,都是砖塔,个别以石为材,如建于唐乾符四年(877)的明惠大师塔,为一单层方形石塔。

唐代之塔有些什么文化特色呢?

其一,材料的改进。如前所述,唐以前之佛塔以木塔为多见。这是中国古代钟情于木材的文化趣味的反映。然而以木为材的缺点,是易被火焚、亦易遭腐蚀,故发展到唐代,由于砖之技术的进步,产量的增加,及砖结构技术的进化,砖塔就渐渐多起来了。但是,诸多砖塔在造型上依然是对木塔的仿造,虽以砖为材,却要做得好像木塔一般,这在材料意识上,是古人崇尚木材之“情结”的反映。当然,唐代砖塔也并非纯粹都以砖筑成。这种砖塔各层外壁逐层收分,虽不设平坐,却隐隐筑起柱枋、斗栱之制,覆以腰檐。在结构方面,有“实心”、“空心”两类。“空心”砖塔多将塔壁砌成上下贯通之空筒状,向上逐渐收进,最上部结顶。其内部往往有数层木板构筑,这木材的使用为的是加强塔体的拉力,也是对木材的留恋。

其二,唐代佛塔的平面,除极个别的塔例外,全部都是正方形。无论是楼阁式塔、还是密檐式塔,都有大量砖塔的平面呈正方形。如唐总章二年(669)建造的西安兴教寺玄奘塔的平面为正方形,唐开耀元年(681)建造的西安香积寺塔建于八世纪初期的有名的大雁塔以及稍后的小雁塔等的平面,都作正方形。这正方形的建筑母题,我们在前面的论述中经常遇到。这里的“正方形”,在佛教文化意义上,是象征佛教教义的“四圣谛”,其佛性意蕴自是葱郁的。在世俗文化意义上,正方形的砖塔平面造型,具有四平八稳、规整、严谨、大方、雄放的象征意蕴。

其三,唐代佛塔,除了多数为一般性的佛塔之外,还有不少是墓塔。它们绝大多数是唐代僧尼的墓塔,有石造也有砖造者,其平面多作正方形,只有少数为六角形、八角形或是圆形的。这类墓塔的体积都比较小,一般高度限制在3至4米之内。这种墓塔的出现,在文化观念上值得注意,因为一般佛塔,均以崇佛为主题,这墓塔的文化主题自然也是崇佛的,然而,一般佛塔的歌颂对象是佛陀,即释迦牟尼,这类墓塔虽与佛陀及其教义相关,而直接崇拜与赞美的,却是某个具体的僧尼,这僧一般为当时之名僧,却不是佛陀本身。由此可见,在唐代,佛塔的文化主题,有时已由对佛陀的直接歌赞“降级”或曰“开放”为对一般名僧的顶礼了。这是佛教教义的化解,也可以看作佛塔文化母题的发展,包含有佛塔走向世俗化的趋向。人们觉得奇怪,佛塔木是佛陀的专有之物,怎么忽然在唐代变得与佛徒一起共享了呢?这是佛教的中国化,也是佛教走向消亡的一个征兆。

(五)道观清虚

唐代道教在朝廷上下邀宠于一时,其原因在于统治阶级的提倡。李唐王室奉老子李聃为先祖,甚至唐高宗曾有封老子为太上玄元皇帝之举。自东汉道教创立以降,唐代是它最辉煌的时代。

这种文化背景自然促进了唐代道观的建造。在东都洛阳,有玄元皇帝庙,杜甫《冬日洛城北谒玄元皇帝庙》称其“山河扶绣户,日月近雕梁”,自是诗之夸饰,然其殿宇之高敞与壮丽,亦不难想象。《唐六典·祠部》所记,当时“凡天下观总一千六百八十七所”,可见建造道观之风的盛烈。唐代之茅山、青城山、华山、天台山以及王屋山等名山,都有道现的香火。尤其有趣的是,在唐都长安,有一太清宫,塑老子像于中,又塑高祖、太宗、高宗、中宗、睿宗与玄宗之像于左右两侧,崇拜道教教主李聃竟如此虔诚,这在历代帝王崇祀道教中绝无仅有。

如北方第一大道观,为北京白云观。虽然该观在后代几度重建,我们不能将现存的建筑形制认作为唐代旧制,不过,唐代之旧制毕竟会对其后的多次重建产生影响,所以,可以从该道观之现制多少寻觅一点唐时的信息。

全观基本为几进四合院组成,其主题建筑建于一条中轴线上,依次排列着牌坊、山门、灵官殿、玉皇殿、七真殿、丘祖殿、四御殿、戒台和云集山房。东院设华祖殿、火祖殿、真武殿、南极殿、西院设八仙殿、兄祖殿、娘娘殿、五祖殿、后土殿。这种平面布局,有类于佛寺,也是中国传统庭院之形制在道教建筑中的运用。唐代的这一道观原型虽不可寻,但唐代旧制尚不出这院庭模式,当可想见。这座道观之细部装饰与彩绘,以灵芝、仙鹤、八仙与八卦图为题材,渲染了道观建筑的文化主题。该道观中保存了许多有名的碑刻,其中文化价值最高的,是建于唐代的老子石雕坐像,这可能是唐代天长观宫宇的中心位置之所在,该老子雕像,是全观的主像。

总之,在唐代,儒、释、道三种文化洪流冲荡,交融在建筑文化舞台上,演出了城市宫殿陵寝(儒)、寺塔(佛)与道观(道)之三重奏,这是灿烂辉煌的“演出”。

四、结构技术林林总总

隋、唐乃中国文化史上大一统的时代,尤其唐代,可以说是中国封建社会的巅峰时代,建筑文化之结构技术可谓林林总总、圆熟繁富。

这一历史时期建筑的特点,表现在如下几个方面。

(一)城市的功能分区

隋、唐的城市建设跃上了一个新的历史台阶,这由于封建统治的加强、城市经济、人口的繁荣使然。早在周礼之《考工记》中,已具有初步的城市规划的功能分区文化观念,发展到隋、唐,已是相当成熟。

隋、唐之长安、洛阳,是这一历史时期乃至整个中国建筑文化史上城市规划与设计的伟大作品。当时城规平面及其地面建筑今已不存。但据古籍所记载,还能追溯其平面的功能分区。如隋之大兴城,即唐之长安城,在城市设计上的特点是显然的。(1)按不同功能将宫殿、官署、民居的区域加以分别规划,以免平面的杂乱无序,又置东市、西市,作为商贸中心,这种规划,首先是出于政治伦理上的考虑,也体现了古代城市功能分区的某种合理的科学观念。(2)全城统一规划为棋盘式,道路纵横,使市容基本整齐划一。这在城市的实用性功能上是讲求经济、实在的,任何两点之间的距离,以直线为最短,棋盘直街,有利于交通的畅达与快捷。在精神意义上,体现了儒家文化的严肃与体面,体现了伦理等级的严峻与规范。(3)民居区域以坊为单位,一坊即为四面之街所划定的区域,即是一个行政小区,也是一个生活小区,在这个小区中自成环境。它四面辟门,交通方便,利于管辖。房舍整一、街道平直,有人工之美而少自然情趣。顾炎武《历代宅京记》:“予见天下州之为唐旧治者,其城郭必皆宽广,街道必皆正直,廨舍之为唐旧创者,其基址必皆宏敞。宋以下所置,时弥近者制弥陋。”唐之都城的规整与宏大气象,为唐以降所无。唐代屋宇,无论宫殿、寺观、民舍,其平面布置,均大致相同。其平面布置的基本观念,为四周设墙,中立殿堂。围墙有护卫、内敛作用,或作回廊,每面正中或适当位置辟门,四角有角楼,院中殿堂按功能需要设置,一个或二、三个均随自便。较大型的殿堂,正殿左右有复道与回廊,折而向前,构成冂形。唐代宫殿平面影响深远,直至明清。

(二)木构的时代主调

唐代建筑仍热衷于木构,且体量巨大。如洛阳明堂,为武则天当政时所建,为木构建筑,其高294尺(合现制88.2米),每边长300尺(约为90米)。明堂后有“天堂”五级,登上第三级即可俯视明堂,可见其高峻,比明堂更甚。这很好地区映出唐代木构技术的高超水平。《旧唐书》卷二二载,该明堂“巨木十围,上下通贯”,这十围之木,作为明堂之主柱,真是太宏伟了。从唐代建筑之遗制看,其梁枋断面的比例为一比二,颇符材料力学原理。

唐代斗栱是木构之杰作,梁思成称其“已臻成熟极盛”。有斗栱六式。(如下图)其形式主要布以下六种:

(1)一斗式,为最简单之形制,柱头上施大斗一枚以承檐椽,这在补间铺作中,亦为如此。

(2)把头绞项作式(即清式一斗三升),即大斗口出要头,如玄奘塔,其转角铺作则侧面泥道栱在正面出为要头。

(3)双杪单栱式,唐大雁塔门楣石所画大殿,其柱头铺作出双杪,第一跳偷心,第二跳跳头施令栱以承橑檐椽。

(4)人字形及心柱补间铺作式,如净藏禅师培前面圆券门之上以矮心柱为补间铺作,其余各面则用人字形补间铺作。

(5)双杪双下昂式,唐佛光寺正殿柱头铺作出双杪双下昂,为现存昂之最大实物。在敦煌壁画中,亦颇多见。为唐代常式。

(6)四杪偷心式,唐佛光寺正殿内柱由华栱四跳以承内槽四椽栿,全部偷心,不施横栱,其后尾与外檐铺作相同。

唐代木构架颇可注意者凡七:

(1)阑额与由额间之矮柱,为后世所未见之作法。

(2)普柏枋之施用,以普柏枋承接斗栱,下层不砌柱形,普柏枋安于墙头之上。这种作法相当自由。

(3)内外柱同高,如佛光寺的情况就是如此,内部屋顶举折、均由梁架构成。

(4)举折,如佛光寺正殿屋顶举高仅及前后橑檐枋间距离之五分之一强,这造成屋顶十分平缓的坡度。

(5)明(栿)、草栿相区别,如佛光寺正殿斗栱所承之梁皆为月梁,其中部微栱如弓,亦如新月,故名月梁也。这梁式沿用至明清。月梁仅承平闇之重载,称为明(栿);平闇之上,另以梁架,不加卷杀,以承屋顶之载,称为草栿。月梁形制沿袭至宋营造法式。

(6)大叉手,如佛光寺正殿平梁之上不立侏 儒柱,而以两叉手相抵,如人字形斗栱以承重。

(三)唐代建筑柱檐关系与

据王贵祥《 与唐宋建筑柱檐关》(载《建筑历史与理论》第3、4辑)一文,在唐代建筑技术中,柱檐关系与 与唐宋建筑柱檐关》(载《建筑历史与理论》第3、4辑)一文,在唐代建筑技术中,柱檐关系与 现象颇值得注意。 现象颇值得注意。

一座古代建筑之高度,大凡由四个尺寸所决定,一是地坪、台基之高;二是柱高,即檐柱之高度,包括地面以上柱础高度;三是檐高,即橑檐方上皮标高;四是脊高,即脊榑上皮标高。这里,不仅台基之高,后面三个尺寸,也都决定了建筑之结构构造与立面造型之高度。

成书于宋代的《营造法式》,谈到这三者关系时所说,“举屋之法:如殿阁楼台,先量前后橑檐方心相去远近,分为三分(若余屋柱头作或不出跳者,则用前后檐柱心),从橑檐方背至背榑背举起一分(如屋深三丈即举起一丈之类)。”这说明,只要橑檐方标高与前后楼檐方距离一经确定,其屋顶的举折曲线、脊榑上皮标高亦就随之确定了,从而,又确定了檐口之高、正脊之高与立面造型直接相关的各个高度分位。

因此,在这三大因素中,橑檐方上皮标高即檐高是一个关键。问题在于檐高如何确定?檐高与柱高之间的关系又是怎样?

檐高,是由柱高、铺作高、普柏方厚度所决定的。这里,柱高是首要的起决定作用的量,柱高取决于材料本质之限度、建筑物的等级与开间等因素,还与业主的主观要求以及所使用之材份相关。

普柏方的厚度是比较确定的一个量。

而铺作之高度是一个变量,可以被调节。唐代建筑柱檐之关系,与铺作高的选定关系密切。

王贵祥指出,“柱檐高度比,是一个表征建筑物柱檐关系的重要数值,它使一些本来似乎杂乱无章的实测数据显示出了规律性。”(《建筑历史与理论》第3、4辑,第138页)这一见解是中肯的。

《 与唐宋建筑柱檐关系》一文对唐代以及五代、宋、辽、金代留存的主要木构建筑实例的柱高、铺作高与檐高等关系进行了比较,其数据来自陈达明《营造法式大木作制度研究》一书。得出的结论是,“柱檐高度比为1.41左右的建筑,在唐宋时期可能是曾经相当普遍地存在着的”。 与唐宋建筑柱檐关系》一文对唐代以及五代、宋、辽、金代留存的主要木构建筑实例的柱高、铺作高与檐高等关系进行了比较,其数据来自陈达明《营造法式大木作制度研究》一书。得出的结论是,“柱檐高度比为1.41左右的建筑,在唐宋时期可能是曾经相当普遍地存在着的”。

在1.41这个数值,是 的近似值,它是边长为1的正方形之对角线的长度。 的近似值,它是边长为1的正方形之对角线的长度。

现象,早在《营造法式》即被揭示了,其法式卷二总例云,“方一百其斜一百四十有一。”可见,在唐宋,柱、檐高关系之 现象,早在《营造法式》即被揭示了,其法式卷二总例云,“方一百其斜一百四十有一。”可见,在唐宋,柱、檐高关系之 因素,可能是当时工匠的自觉的技术设计意识。 因素,可能是当时工匠的自觉的技术设计意识。

从唐代仅存至今的山西五台南禅寺正殿与佛光寺正殿这两个实例来看,前者柱高为382,铺作高为157,檐高为539,檐柱之比恰为1.41;佛光寺正殿即后者柱高499、铺作高249,与南禅寺正殿一样无普柏方高,其檐高为748,檐柱之比为1.50,离1.41这个数值有距离。

这种情况可能说明,唐代建筑除台明以上,三个主要控制高度之间,可能存在确定的关系。这关系是,除了个别特例,一般应先确定前后檐平柱柱顶标高,以柱顶标高为1,将比较容易调节变化的铺作置于柱头之上,使铺作的投影高度控制在柱高的0.41倍左右,从而求取距台明地面为柱高的 倍的橑檐方上皮标高(檐高),再由檐高与位置,求得屋顶举折与脊榑上皮标高,使与这三者直接或间接有关的柱头阑额线、檐口线与屋脊线,处在一种有机的富于技术韵律的结合之中,从而使建筑物立面之造型显得和谐。南禅寺正殿之立面符合这一比例。佛光寺正殿之立面不尽符合,然也接近于 倍的橑檐方上皮标高(檐高),再由檐高与位置,求得屋顶举折与脊榑上皮标高,使与这三者直接或间接有关的柱头阑额线、檐口线与屋脊线,处在一种有机的富于技术韵律的结合之中,从而使建筑物立面之造型显得和谐。南禅寺正殿之立面符合这一比例。佛光寺正殿之立面不尽符合,然也接近于 值。 值。

作为旁证,深受唐代建筑文化影响的日本飞鸟、奈良时代的建筑文化中,也存在1与 之比的建筑现象。日本学者小野胜年《日唐文化关系中的诸问题》学术报告云,“至于各堂的大小,也有一定的比例的说法,例如塔的基坛的对角钱的长度,等于金堂的进深”,“又如作长方形时,在其一边用里尺(短尺)度量,另一边用‘黄金分割’的办法来量,里尺,就是指日本木匠所用的曲尺,这个名字来自它的刻度和普通尺的刻度有 之比的建筑现象。日本学者小野胜年《日唐文化关系中的诸问题》学术报告云,“至于各堂的大小,也有一定的比例的说法,例如塔的基坛的对角钱的长度,等于金堂的进深”,“又如作长方形时,在其一边用里尺(短尺)度量,另一边用‘黄金分割’的办法来量,里尺,就是指日本木匠所用的曲尺,这个名字来自它的刻度和普通尺的刻度有 的关系”。这更可证明,唐代建筑文化的技术因素中, 的关系”。这更可证明,唐代建筑文化的技术因素中, 律是一个潜在而起作用的数理原则。 律是一个潜在而起作用的数理原则。

(四)土筑技术的进化

唐代建筑文化中的土筑技术,也达到从未有过的成熟程度。首先是夯土技术仍有广泛使用。一般城墙、地基,甚至都城长安的宫殿墙体,也以夯土筑成,这种夯土结构墙的牢固程度,虽然稍逊于砖作,但也基本满足当时的居住要求。此时,夯土技术之高超,可以在新疆发现的半圆形穹隆顶为例。它以夯实的土坯筑成,直径超过10米,这在技术处理上在当时是一个不易达到的高度。

砖技在唐代有了新的发展。其数量之多,使用范围之广,前所未有。尤其在南地,以砖垒城墙,司空见惯。又以砖造塔、修基,使砖塔、砖墓几乎随处可见。宫殿豪华之所,以花砖铺地,促进了铺地技术、艺术的发展。宫阙表面又使用贴面砖,使砖之艺术日臻完善。

瓦技的进化,是品种渐多而功能区分明确。一般建筑覆以灰瓦;宫殿、寺观以黑瓦覆顶,黑瓦质地好而表面光洁;更重要的宫殿则使用绿色琉璃瓦或蓝色琉璃瓦,象征自然生气与生命之绿色,有的宫殿柱础甚至以绿琉璃构件镶砌其上。这说明,唐代的制陶艺术与技术又跃上了一个新的台阶。而石材的运用也颇普遍起来,这可以看作使用与改进土筑技术的一个必要的补充。 |